Heinz Dehn war Vater und Großvater der Betreiber dieser Website Peter und Paul Dehn. Wie viele andere Naziopfer hat er nur wenig über diese Zeit und überhaupt über seine Familie erzählt. Erst lange nach seinem und dem Tod seiner Frau Ida, begannen Sohn und Enkel mit intensiven Recherchen über die Geschichten ihrer Vorfahren, ihrer Verwandten und einiger Menschen im Umkreis der Familie. So, und einschließlich der Erinnerungen von Peter Dehn an seine Eltern, entstand ein relativ umfangreiches Bild des Lebens von Heinz Dehn.

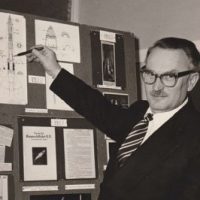

Peter Dehn im Januar 2024.

Ein Berliner in der Nazizeit und im Kalten Krieg

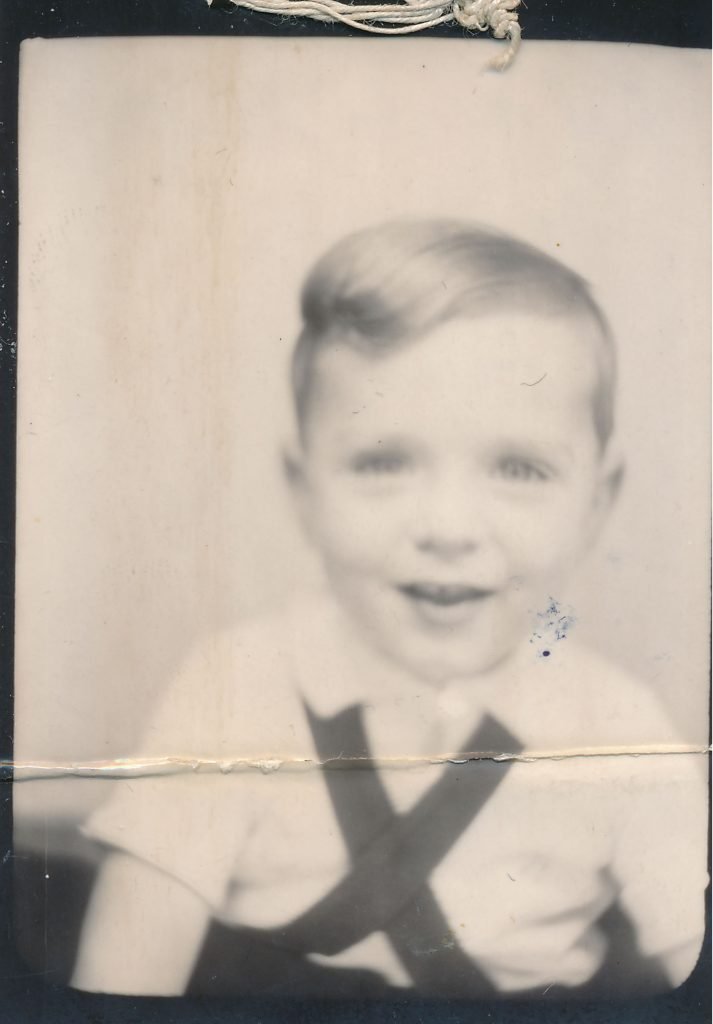

Das einzige von Heinz erhaltene Kinderfoto, wahrscheinlich etwa 1907 entstanden.

Quelle: Familienarchiv Dehn.

Heinz Dehn wird am 23. September 1905[1] Standesamt Charlottenburg, Eintrag Nr. 1522/1905. in der elterlichen Wohnung in Charlottenburg[2] Charlottenburg war bis zur Eingemeindung in Groß-Berlin 1920 eine eigenständige Stadt und ist heute Teil des Berliner Bezirks Charlottenburg-Wilmersdorf., Stuttgarter Platz 9, geboren. Sein Vater Leberecht Dehn (3. Februar 1856[3] Standesamt Danzig, Eintrag Nr. 3445 vom 1.3.1856. bis 7. Januar 1928[4] Berliner Tageblatt und Handels-Zeitung, Morgenausgabe vom 10.1.1928, Familienanzeige, Seite 10.) gründet kurz vor der Jahrhundertwende das Centralbureau für Annoncen an Strassenbahnwagen[5] Berliner Adreßbuch von 1909, abgerufen auf der Website der ZLB am 10.5.2023.. Aus seiner ersten 1897 geschiedenen Ehe mit Rosa Goldstein (28. April 1862[6] Standesamt Danzig, Heiratsurkunde Nr. 551/1884. bis 5. April 1941[7] Sterbeeintrag Nr. 534 vom 7.4.1941.) gehen die Geschwister Leo (29. Oktober 1885 bis 2. September 1936[8] Sterbeeintrag Nr. 387 vom 3.9.1936.) und Alice Emmi (22. Oktober 1888[9] Geburtseintrag Nr. 2197 vom 29.10.1888. bis 8. Januar 1945[10] Vgl. Mapping the Lives, abgerufen am 10.5.2023.) hervor. Seit dem 10. August 1900 ist Leberecht in zweiter Ehe[11] Heiratseintrag Nr. 590 vom 10.8.1900. mit Clara Anna Philippson (geb. am 28. April 1865) verheiratet. Sie wird 1942 im Vernichtungslager Treblinka ermordet[12] Vgl. Memorial Book, Bundesarchiv, Holocaust-Datenbank Yad Vashem, holocaust.cz, u.a..

Heinz besucht das Charlottenburger Schiller-Realgymnasium bis 1921 und tritt anschließend eine kaufmännische Lehre bei der Berliner Firma Arno Wolf[13] Eine Arno Wolf GmbH. wird u.a. 1928 im Berliner Handelsregister Ausgabe 64 mit Nr. 38507 geführt, abgerufen am 12.5.2023. an. Import und Export von Elektrogeräten wie den neuen Radioapparaten scheint aber (noch) kein Erfolgsrezept zu sein. Zumindest nicht für Heinz, der nach der Lehre lange Zeit arbeitslos ist. Er hat einige Jobs, u.a. war er Ende der 1920er Jahre u.a. kurzzeitig Assistent des Inspizienten an der Piscator-Bühne am Nollendorfplatz. Nach längerer Arbeitslosigkeit unterstützt er die Hausverwaltung seines Halbbruders Leo. Kurz nach Leos frühem Tod 1936 übernimmt Heinz Dehn im November 1936 eine eingetragene Firma von Hartwig Deutschland und registriert ein Gewerbe. Er bekommt aber keine Gelegenheit, ein eigenes Geschäft aufzubauen. Erhalten ist nur eine Blanko-Zahlkarte für das Postscheckkonto 55713 mit dem Firmeneindruck „Heinz Dehn Web- u. Wirkwarenfabrikation“.

Am 1. April 1937 heiratet Heinz die Kindergärtnerin Margot Bick (geboren am 19. Oktober 1912 in Posen[14] Standesamt Charlottenburg 1, Heiratseintrag Nr. 279 vom 1.4.1937.). Aus der Ehe gehen die Tochter Monika Ruth[15] Standesamt Wilmersdorf, Geburtseintrag Nr. 1804 vom 24.9.1937., geboren am 22. September 1937, und Sohn Denny[16] Standesamt Wilmersdorf, Geburtseintrag Nr. 1641 vom 15.3.1940., geboren am 12. März 1940, hervor.

Eingesperrt ohne Beweise und Verfahren

Wegen angeblichen Besitzes und Weitergabe der von den Nazis verbotenen kommunistischen Zeitung „Rote Fahne“ „im Herbst 1934 oder Anfang 1935“ wird Heinz Dehn im Oktober 1937 verhaftet. Das fällt zeitlich zusammen mit der Klageerhebung und Urteilen gegen fast 40 Charlottenburger Kommunisten[17] Vgl. Heinrich-Wilhelm Wörmann, Widerstand in Charlottenburg, S.76. Hrg.: Gedenkstätte Deutscher Widerstand, Berlin 1998., die die Faschisten im Sommer 1936 verhaftet hatten.

Heinz Dehn habe zwar den Besitz verbotener Materialien nicht abgestritten. Für die Beschuldigung, sich „als früheres Mitglied der KPD auch nach der Machtergreifung weiter im kommunistischen Sinne betätigt zu haben“ oder gar für eine Verurteilung „dürften indeß Beweise fehlen[18] Der Generalstaatsanwalt beim Landgericht Berlin an den Reichsanwalt beim Volksgerichtshof am 20.10.1937, Az. 1.P.Js.720/37.“, muss Oberstaatsanwalt Dr. Depenthal, Generalstaatsanwaltschaft beim Landgericht Berlin, einräumen. „Sofortige richterliche Maßnahmen durch den Ermittelungsrichter des Volksgerichtshofes halte ich nicht für erforderlich“, schreibt Depenthal am 20. Oktober 1937 dem Gericht. Das Verfahren wegen „Vorbereitung zum Hochverrat“ wird eingestellt.

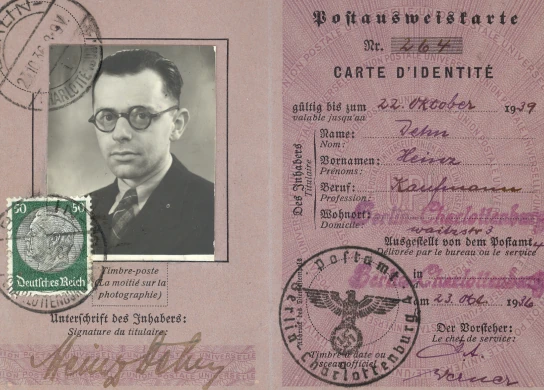

Postausweise wurden seit 1904 ursprünglich zur Vorlage bei der Post ausgefertigt. Sie waren aber auch in einigen europäischen Ländern als Reisedokumente anerkannt. Der Ausweis von Heinz Dehn wurde 1936 ausgestellt.

Quelle: Familienarchiv Dehn.

Dennoch wird Heinz Dehn auf Anordnung der Gestapo ohne Gerichtsverfahren oder gar rechtskräftiges Urteil am 5. November 1937 in sogenannte Schutzhaft[19] KZ Buchenwald, Karteikarte; Arolsen-Archiv. genommen. Zunächst wird er im Berliner Gestapo-Gefängnis Alexanderplatz[20] Die Geheime Staatspolizei der Nazis hatte 1933 das Berliner Polizeipräsidium („Rote Burg“) übernommen und zu einer Folterstätte gemacht. und dann in der Haftanstalt Berlin-Plötzensee festgehalten. Am 26. Februar 1938 wird er in das Konzentrationslager Dachau[21] KZ Dachau, Zugangsliste vom 26.2.1938; Arolsen-Archiv. verlegt, wo er die Nummer 13570 bekommt. Im KZ Buchenwald[22] KZ Buchenwald, Zugangsbuch vom 21.9.1938; Arolsen-Archiv. bei Weimar wird er bei den Zugängen aus Dachau vom 22. September 1938 mit der Nummer 3935 registriert. Nach rund 16 Monaten Haft wird Heinz‘ Entlassung[23] KZ Buchenwald, Abgangsmeldung vom 15.2.1939, Arolsen-Archiv. am 13. Februar 1939 als Abgang aus dem Block 10 des KZ Buchenwald vermerkt.

Fast gleichzeitig mit Heinz Dehn waren Franz Lebrecht aus Mainz, Leon Gottlieb aus Hamburg und Ernst Friedlich aus Bünde in Dachau und danach Buchenwald eingesperrt. Sie verschlägt es später auf verschiedenen Wegen nach Australien. Ob sie sich erst in Australien kennenlernten oder schon im KZ Freunde wurden, ist nicht überliefert.

Die Entlassung aus dem KZ Buchenwald erfolgt mit der Auflage, Deutschland alsbald zu verlassen. In Berlin muss Heinz sich regelmäßig bei der Polizei melden. Die Familie plant bereits die Ausreise. Ende Dezember 1938 wird eine Schiffspassage[24] Empfangsschein Nr. 72140 der Hamburg-Amerika Linie v. 29.12.1938. III. Klasse nach „Vera Cruz + zurück“ (Mexiko) auf der MS Iberia für 570 Dollars gebucht; 80 Dollars werden angezahlt. Dieses Vorhaben muss – wohl wegen nicht erteilter Visa – aufgegeben werden. Die damals vergleichsweise hohe Summe geht den Dehns verloren. Die Anzahlung muss abgetreten werden – der Hilfsverein der Juden bekommt 200 Reichsmark[25] Schreiben der Reederei an Heinz Israel Dehn vom 10.8.1939.. Dank der Vermittlung des Berliner Hilfsvereins und des Council for German Jewry in London bekommt Heinz Dehn einen Platz im Durchgangslager Richborough/Kent[26] Reichsvereinigung der Juden in Deutschland an Heinz Dehn am 8.8.1939.. „Nunmehr muss Ihre Ausreise mit grösster Beschleunigung durchgeführt werden“, schreibt die „Abt. Wanderung-C7 (Durchgangslager)“ der Reichsvereinigung der Juden in Deutschland am 8. August 1939. Die Freude bleibt getrübt. Denn Margot und die Tochter Monika Ruth müssen in Deutschland bleiben; der Sohn Denny wird erst nach Heinz‘ Abreise geboren. Sie und Margots Mutter Dora Hartmann werden mit dem 21. Osttransport[27] Vgl. Statistik des Holocaust, Transportliste Ziffern 73 bis 75. am 19. Oktober 1942 ins Ghetto Riga deportiert und in einem Wald nahe der Stadt am 22. Oktober 1942 ermordet[28] Vgl. Yad Vashem, Datenbank der Deportationen, abgefragt am 10.5.2023..

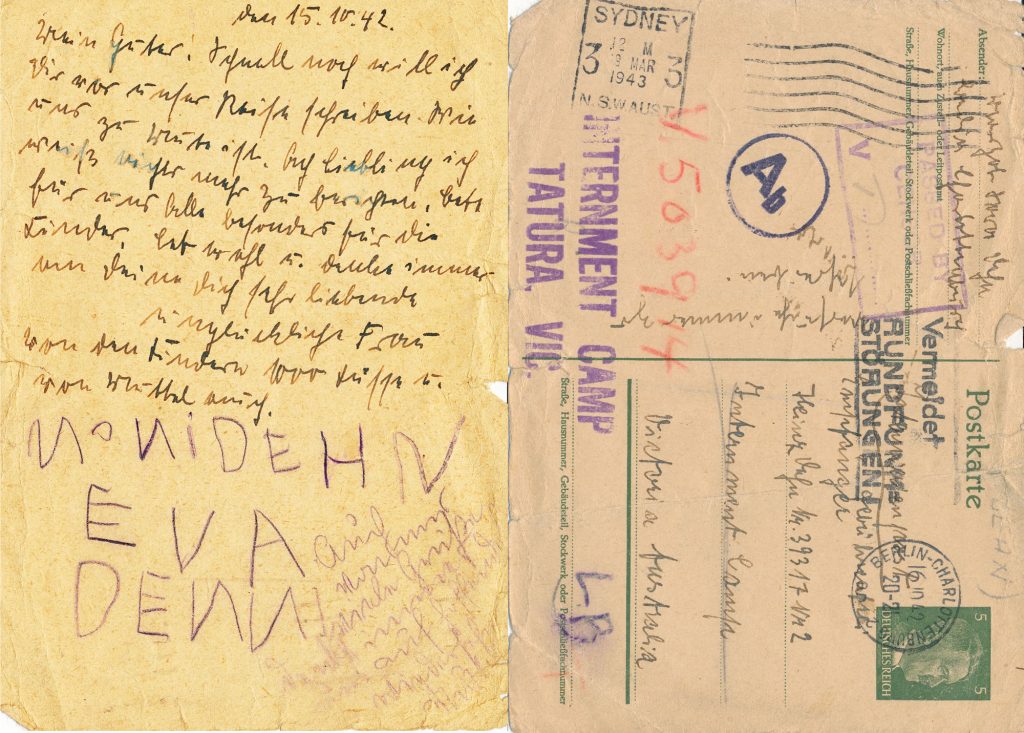

„Schnell noch will ich dir vor unserer Reise schreiben …“ Margot Dehn schrieb die letzte Postkarte an ihren Ehemann Heinz wenige tage bevor sie, die Kinder und ihre Mutter im Oktober 1942 von den Nazis zum Ghetto Riga deportiert und in einem Wald nahe der lettischen Hauptstadt ermordet wurden.

Quelle: Familienarchiv Dehn.

Monate im Kitchener Camp

Unter dem Eindruck der antisemitischen Terrornacht am 8. und 9. November 1938 werden in England Spenden in Millionenhöhe gesammelt, um jüdische Menschen aus Deutschland herauszuholen und Flüchtlingen zu helfen, die sich bereits im UK aufhalten. Die Regierung hält sich zurück und lässt sich monatelang bitten, bis das Kitchener Camp im Februar 1939 als Durchgangslager für jüdische Flüchtlinge[29] Die historischen Infos zum Camp Kitchener folgen wesentlich dem Buch von Clare Ungerson, „Four Thousand Lives. The Rescue of German Jewish Men to Britain, 1939“, The History Press Cheltenham 2019. Eine weitere wichtige Ressource ist das von Clare Weissenberg betreute Webprojekt zum Lager . zur Verfügung gestellt wird.

Mit den Spenden reorganisieren und betreiben jüdische Hilfsorganisationen das Lager an der englischen Südost-Kanalküste bei Sandwich/Richborough in der Grafschaft Kent. Erste Bewohner beginnen ab Februar 1939, das 20 Jahre nicht genutzte Camp bewohnbar zu machen. Sie sanieren Gelände und Bauten, richten die Wohn- und Nebengebäude ein. 4.000 Menschen durchlaufen das Camp – viele mit der Hoffnung von dort in andere Länder zu reisen, um mit ihren Familien zusammen zu kommen.

Von rund 73.000 Flüchtlingen aus dem Deutschen Reich und deutschstämmigen Briten, deren Verhöre vor Tribunalen man protokolliert, werden nur 569 Personen sicher als Nazis identifiziert und in die Kategorie „A“ eingeordnet. Sie sind sofort festzusetzen. Rund 6.700 sind nicht eindeutig einzuordnen, darunter merkwürdigerweise auch etliche jüdische Flüchtlinge. Sie werden in die Kategorie „B“ eingestuft, ihre Bewegungsfreiheit wird eingeschränkt und sie dürfen weder Fahrräder noch Fotoapparate besitzen. Wahrscheinlich sind etwa 55.000 bis 60.000 der in der Kategorie „C“ als „freundliche Ausländer aus Feindesland“ Eingestuften Juden oder politisch Verfolgte. Sie sind von allen Internierungs-Maßnahmen auszunehmen.

Alle Nazi-Opfer glauben, in England Schutz vor Nachstellungen gefunden zu haben. Viele von ihnen hätten gerne mit der Waffe, z.B. in der britischen Armee, zur Zerschlagung des 3. Reiches beigetragen. Andere Flüchtlinge sehen England nur als Zwischenaufenthalt.

Sie haben Visa für die USA, Mittel- und Südamerika oder Palästina oder es laufen Anträge. In den Zielländern leben oft Verwandte, die für sie bürgen und finanzielle Garantien abgeben. Wer keine Verwandten aufbieten kann versucht, in das visafreie Shanghai zu gelangen.

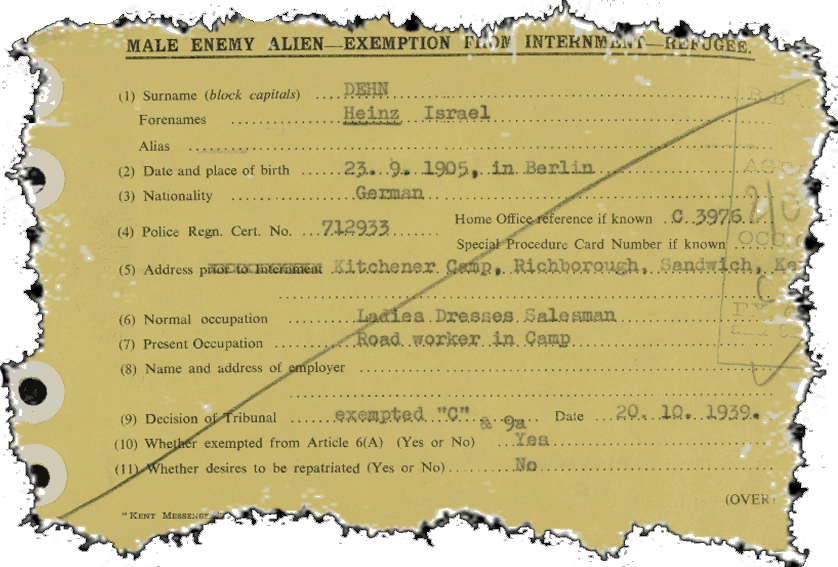

Nach dem Eintreffen in Dover meldet sich Heinz Dehn am 16. August 1939 – also wenige Tage vor Kriegsbeginn – im Kitchener Camp. Wie alle Flüchtlinge wird er von einem Komitee befragt und am 20. Oktober 1939 der Kategorie „C“[30] Karteikarte des britischen Home Office für Heinz Dehn. (siehe Grafik) zugeordnet. Heinz gilt also als befreundeter Ausländer, unterliegt keinerlei Internierung und wird als „Richborough Trainee“ geführt. Ein Fragebogen der Hilfsorganisation German Jewish Aid Committee vermerkt u.a. seine Absicht, nach Chile[31] German Jewish Aid Committee, Fragebogen zum Fall Nr. 33968. zu emigrieren, wohin einer Halbschwester Margots die Flucht gelungen war. Im Lager arbeitet er u.a. im Wegebau. Eine normale Arbeitserlaubnis wird ihm, wie vielen anderen Flüchtlingen nicht gewährt. Er darf jedoch das Lager verlassen.

Eine Karteikarte des Home Office für Heinz Dehn. (Quelle: Familienarchiv Dehn über Ancestry.de).

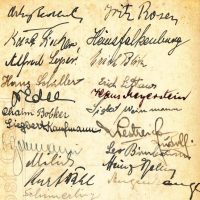

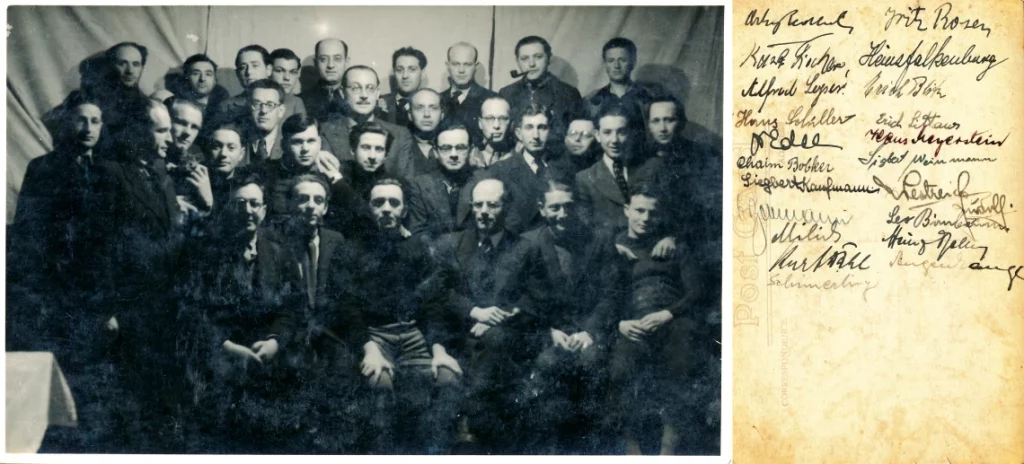

Das Gruppenfoto aus dem Kitchener Camp entstand 1939. Heinz Dehn ist der Dritte von rechts in der zweiten Reihe von oben. 22 der 30 Lagerkameraden haben auf der Rückseite unterschrieben. Wie Heinz wurden Chaim Bobker, Heinz Falkenburg und Hans Meyerstein auf der HMT Dunera nach Australien deportiert. Wir suchen Informationen über die Männer auf dem Foto. Quelle: Familienarchiv Dehn.

Flüchtlinge: Hitlers „fünfte Kolonne“?

Ab Mai 1940 nehmen in Großbritannien Befürchtungen vor einer deutschen Invasion zu. Rechtsgerichtete Zeitungen starten eine – von antisemitischen und nationalistischen Vorurteilen keinesfalls freie – Propagandawelle: Die etwa 70.000 auf der Insel lebenden Flüchtlinge und Deutschstämmigen werden pauschal als „5. Kolonne Hitlers“ beleidigt und beschuldigt, eine Invasion vorzubereiten. Winston Churchill, seit wenigen Tagen Premierminister, macht sich das zueigen und will „diese Bösartigkeit[32] Richard M. Langworth „Churchill, Refugees, and Aliens“, veröffentlicht am 27. April 2017 vom Churchill Project des Hillsdale Colleges, abgerufen am 10.5.2023.“ ausmerzen.

Unter dem ihm nachgesagten Schlagwort „Collar them all[33] „Legt ihnen einen Kragen an“ spielt auf Verbrecher an, die im Mittelalter mit einem Eisenring um den Hals in der Öffentlichkeit kenntlich gemacht wurden. Zitiert wird auch „Collar the lot“ (Halsbänder für alle), jedoch sind beide Sätze nicht eindeutig für Churchill dokumentiert.“ ordnet Churchill die Wegsperrung aller deutschen, österreichischen und tschechischen Männer zwischen 16 und 60 Jahren an. Die Einstufung in die Kategorie „C“ ist jetzt ebenso wenig wert wie die nachweisliche Bedrohung der Juden und politischen Flüchtlinge durch Nazi-Deutschland. Die noch kurz vorher von den Nazis Verfolgten werden nun als „fünfte Kolonne“ der Faschisten beleidigt und erneut verfolgt!

In der Folge werden zehntausende Emigranten verhaftet und in Lager gesperrt; tausende nach Übersee deportiert. Die meisten sind jüdischer Herkunft oder als Antifaschisten bekannt. Einige leben bereits in zweiter Generation in England und sind dort geboren. Andere haben in britischen Pioniertruppen auf dem Festland gekämpft. Viele wurden jedoch noch vor der Einschiffung bei Dünkirchen nach der französischen Niederlage entwaffnet.

Das Kitchener Camp wird aufgrund seiner exponierten Lage nahe der südöstlichen Kanalausfahrt wieder wichtig für das Militär. Schon während der Dünkirchen-Evakuierung Ende Mai 1940 beginnt die schrittweise Räumung. Die Army bekommt nach jahrzehntelanger Vernachlässigung eine funktionierende Einrichtung zurück, die ohne Steuergelder betriebsfähig gemacht wurde.

Viele Internierte, unter ihnen auch Frauen und Kinder, werden nun auf die Isle of Man[34] Die Insel in der Irischen See ist offiziell kein Teil Großbritanniens, sondern ist (wie die Kanalinseln Guernsey und Jersey) „Kronbesitz“ – also Privateigentum des britischen Herrscherhauses. transportiert und dort auf mehrere Orte verteilt. Diese Lager entstehen übereilt durch Enteignung und Räumung von Privathäusern und Einzäunung ganzer Straßenzüge. In Ramsey[35] Wikipedia über das Camp Mooragh in einem Teil des Ortes Ramsey war das erste Internierungslager auf der Isle of Man, das ab dem 27. Mai 1940 mit zunächst 823 Männern besetzt wurde., wo Heinz Dehn eingewiesen wird, und anderen Lagern gibt es keine Möbel, allenfalls Strohsäcke zum Schlafen. Die Versorgung mit Lebensmitteln[36] Nach §43 Abs.1 Entschädigungsgesetz besteht ein Anspruch bei völkerrechtswidriger Inhaftierung im Ausland. Eine fünfseitige Darstellung von Heinz Dehn ist Teil seiner Beweisführung (LG Berlin, Az. 191.0 (Entsch.) 421/74). Das 1972 von Dunera Boy Fritz Kassel nach 10 Jahren Rechtsstreit erstrittene Urteil (Az 5 U (WG) 43/71 OLG Koblenz) hatte Heinz Dehn zu seiner Klage angeregt. ist einseitig (viel getrockneter Fisch) und unzureichend, berichtet Heinz später. An den meisten dieser Orte können die Gefangenen die See aus geringster Entfernung sehen. Das Meer zu erreichen verhindern Stacheldraht und Posten. Mit Leidensgenossen wird Heinz, für ihn wohl überraschend, Anfang Juli 1940 nach Huyton nördlich von Liverpool überstellt, wo die Bedingungen ähnlich schlecht sind.

Mit der Dunera nach Australien

Der Aufenthalt dort ist nur kurz. Am 10. Juli 1940 wird Heinz Dehn auf den Truppentransporter HMT Dunera (HMT = Hired Military Transporter) verfrachtet, ohne zu erfahren, wohin die Reise gehen soll.

An Bord des für ca. 1.600 Militärs zugelassenen Schiffs sind werden mehr als 2.000 Juden und Antifaschisten gebracht. Weitere 200 kriegsgefangene Italiener und ca. 250 Deutsche sind Überlebende[37] Darunter sind viele als Nazis bekannte Kriegsgefangene ebenso wie jüdische Flüchtlinge, z.B. die drei Brüder Radok. Dazu folgt ein eigener Beitrag. der Versenkung der Arandora Star durch ein deutsches U-Boot zehn Tage zuvor. Dazu kommen rund 300 Mann Bewachung und die Besatzung. Die Dunera ist nicht gemäß Haager Konvention als Gefangenentransporter oder ziviles Schiff gekennzeichnet. Das Schiff ist sichtbar bewaffnet und fährt unbegleitet.

Schon beim Betreten des Schiffes in Liverpool werden die Internierten von den Wachsoldaten unter Mitwirkung ihrer Offiziere systematisch ihrer Wertsachen beraubt. Sie sind antisemitischen Angriffen ausgesetzt, Gepäckstücke werden zerstört oder über Bord geworfen, wichtige persönliche Unterlagen (z.B. Visa und Pässe) werden vernichtet. Bei einem der selten erlaubten Gänge über Deck werden sie einmal sogar gezwungen, barfuß über Glasscherben zu laufen. Die sanitären Verhältnisse in dem völlig überladenen Schiff sind unmöglich.

Im Gegensatz zu Italienern und Nazis werden die jüdischen Internierten beengt untergebracht; das Öffnen der Bullaugen ist verboten und viele sind durch Stahlplatten abgedeckt, so dass weder Sonnenlicht noch Frischluft in die Räume gelangt. Mangels ausreichender Hängematten oder Matratzen müssen viele auf Tischen, Bänken oder dem nackten Boden schlafen.

Schon nach zwei Tagen wird die Dunera nördlich von Irland von dem deutschen U-Boot U-56 angegriffen. Die beiden Torpedos explodieren nicht und verursachen nur leichte Schäden am Rumpf. Alle kommen mit dem Schrecken davon, zumal es keine Rettungsübungen gegeben hat und die an Deck stürmenden Internierten mit Schusswaffen von den wenigen Rettungsbooten ferngehalten werden.

Nach zwei Monaten ohne Kleidung zum Wechseln und unter abscheulichsten hygienischen Bedingungen trifft die Dunera Ende August 1940 im westaustralischen Hafen von Fremantle ein. Nach einem ersten Rundgang durch das Schiff erhebt ein australischer Militärarzt offiziell Beschwerde über Zustand der Männer und ihre Behandlung während der Horror-Reise.

Die Dunera legte am 6. September 1940 am Jones Wharf im Hafen von Sydney an (hier wie 2021 gesehen). Von dort wurden die Internierten mit der Bahn ins Lager Hay (New South Wales) gebracht. Foto: Peter Dehn.

Hinter Stacheldraht in Australien

Die Überlebenden der Arandora Star und einige jüdische Internierte werden ein paar Tage später in Melbourne ausgeschifft und in ein Lager bei Tatura (Bundesstaat Victoria) gebracht. Die meisten Männer müssen bis zum 6. September an Bord aushalten. Ihre Tortur auf der Dunera endet im Hafen Sydney. Sie werden sofort per Bahn in ein neu gebautes Lager in Hay im Bundesstaat New South Wales gebracht. Dort sind sie hinter dreifachem Stacheldraht und Wachtürmen gefangen. Es herrschen für Europäer ungewohnte Witterungsbedingungen mit fast abrupten Wechseln zwischen extremer Hitze und kalten Nächten. Im Juni 1941 werden sie in das klimatisch etwas mildere Tatura verlegt, in dessen Umgebung es mehrere Lager gibt. Erneut finden sich die Internierten hinter dreifachem Stacheldraht und militärisch bewacht wieder. In Hay wie auch in Tatura nutzen die Internierten die ihnen überlassene Selbstverwaltung, um das tägliche Leben zu organisieren. Darüber hinaus bieten fachkundige Kameraden Weiterbildungen in vielen Fächern an. Es gibt sportliche und kulturelle Aktivitäten, Kunstwerke und eigene Theaterstücke entstehen.

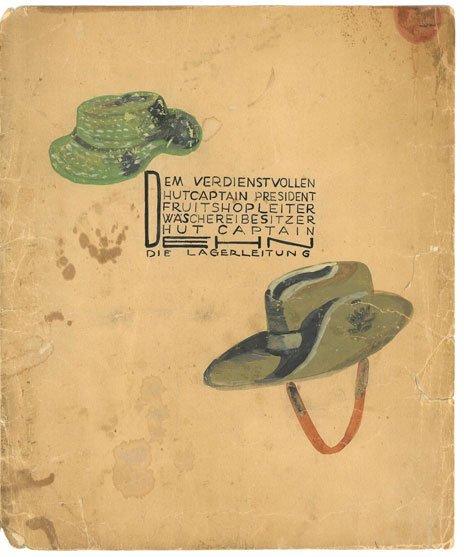

In diesen Selbstverwaltungen engagiert sich Heinz Dehn. In Hay vertritt er als „Hut Captain“ die Mitinternierten aus Hut 18 im Lagerrat. Der Sprecher des Camp 7 Hay Andreas Eppenstein dankt ihm 1941 anlässlich der Verlegung nach Tatura für seine „ausgezeichnete Arbeit[38] Andreas Eppenstein an Heinz Dehn, Hay im Mai 1941.“. „Unter oft ungünstigen Bedingungen“ habe Heinz „selbstlos und im besten Sinne der Kameradschaft dazu beigetragen, die Not unserer Internierten zu lindern“. Auch im Lager Tatura ist er aktiv. Anlässlich der Auflösung des Lagers und des Abschieds aus dem Lagerrat malt Kamerad Ulrich Laufer ein Aquarell als persönliches Geschenk. Er karikiert Heinz in zahlreichen Situationen seiner Tätigkeit für die Internierten.

Internierung – ein „bedauerlicher Fehler“?

Schon im Sommer 1940 werden in England die Internierungs-Politik generell und vor allem die Vorgänge um die Arandora Star und später die Dunera öffentlich und kritisch diskutiert – auch im Parlament. Der Abgeordnete der Konservativen Partei Major Victor Alexander Cazalet mahnt schon am 22. August 1940 – die Dunera ist noch nicht in Australien angekommen – im Unterhaus u.a.:

Keine übliche Entschuldigung, etwa, dass Krieg ist oder dass die Beamten überarbeitet sind, ist ausreichend, um zu erklären, was geschehen ist. (…) Schreckliche Tragödien, unnötige und unverdiente, hat jemand zu verantworten. (…) Wir haben, unwissentlich, wie ich weiß, die Summe des durch diesen Krieg verursachten Elends vergrößert, und damit haben wir in keiner Weise die Effizienz unserer Kriegsanstrengungen erhöht. (…) Offen gesagt, ich kann nicht zufrieden sein, weder als Engländer noch als Anhänger dieser Regierung, bevor nicht diese beschmutzte Seite unserer Geschichte gesäubert und neu geschrieben ist.

Quelle: Britisches Unterhaus[39] Britisches Unterhaus, Protokoll vom 22.8.1940; abgefragt am 10.5.2023., Protokoll vom 22.8.1940.

Premierminister Churchill tut die Ereignisse um die mehr als 11.000 zu Unrecht nach Kanada und Australien abgeschobenen Männer mit der laxen Bemerkung[40] Vgl. Wikipedia über die Dunera-Reise, abgerufen am 11.5.2023. ab, das sei „ein bedauerlicher und beklagenswerter Fehler“ gewesen.

Die Regierung stellt eher bescheidene 35.000 Pfund[41] Der Wert des Betrages (Stand 2021) wird mit etwa 2 Mio. Pfund angegeben. (2023 entspricht das etwa 2,3 Mio. €), ebenda. zur finanziellen Entschädigung zur Verfügung. Das mag die materiellen Verluste befriedigen, wird den gebrochenen Lebenswegen der 2.500 Männer aber kaum gerecht. Ein britisches Militärgericht führt Verfahren gegen nur drei Bewacher. Es weigert sich, Internierte zur Aussage nach England zu holen. Auch schriftliche Zeugenaussagen von Betroffenen sind nicht erwünscht und werden ignoriert. Nach längerer Verzögerung werden ein Offizier und ein Mannschaftsdienstgradezu eher geringen Strafen verurteilt; ein Unteroffizier wird aus dem Militär entlassen. Offiziell sind die Regierungsakten zu dem gesamten Thema für 100 Jahre gesperrt. Bis die „Geschichte gesäubert und neu geschrieben“ werden kann, darf sie möglichst vergessen sein.

Parallel schickt das britische Home Office[42] Major Julian Layton war ein Brite mit deutsch-jüdischen Wurzeln, der sich bereits für das Kitchener Camp engagiert hatte. Er wurde Anfang 1941 als Verbindungsmann des Home Office nach Australien geschickt, um Männer für das britische Pioneer Corps anzuwerben und die Internierungslager abzuwickeln. einen Offizier nach Australien, um unter den Internierten Soldaten für Pioniereinheiten oder andere kriegswichtige Aufgaben zu werben. Ab Mitte 1941 und bis Kriegsende werden 1.131 Männer aus der Internierung entlassen und zum Militärdienst nach England[43] Vgl. Inglis, Spark, Winter, „Dunera Lives. A Visual History“, Melbourne 2018, Seite 518. geschickt. Während der Überfahrten nach England fordern U-Boot Attacken[44] Vgl. Interview J. Layton, zit.n. Bartrop/Eisen „The Dunera Affair. A Documentary Ressource Book“, Sydney 1990, Seite 101. 47 Opfer unter ihnen.

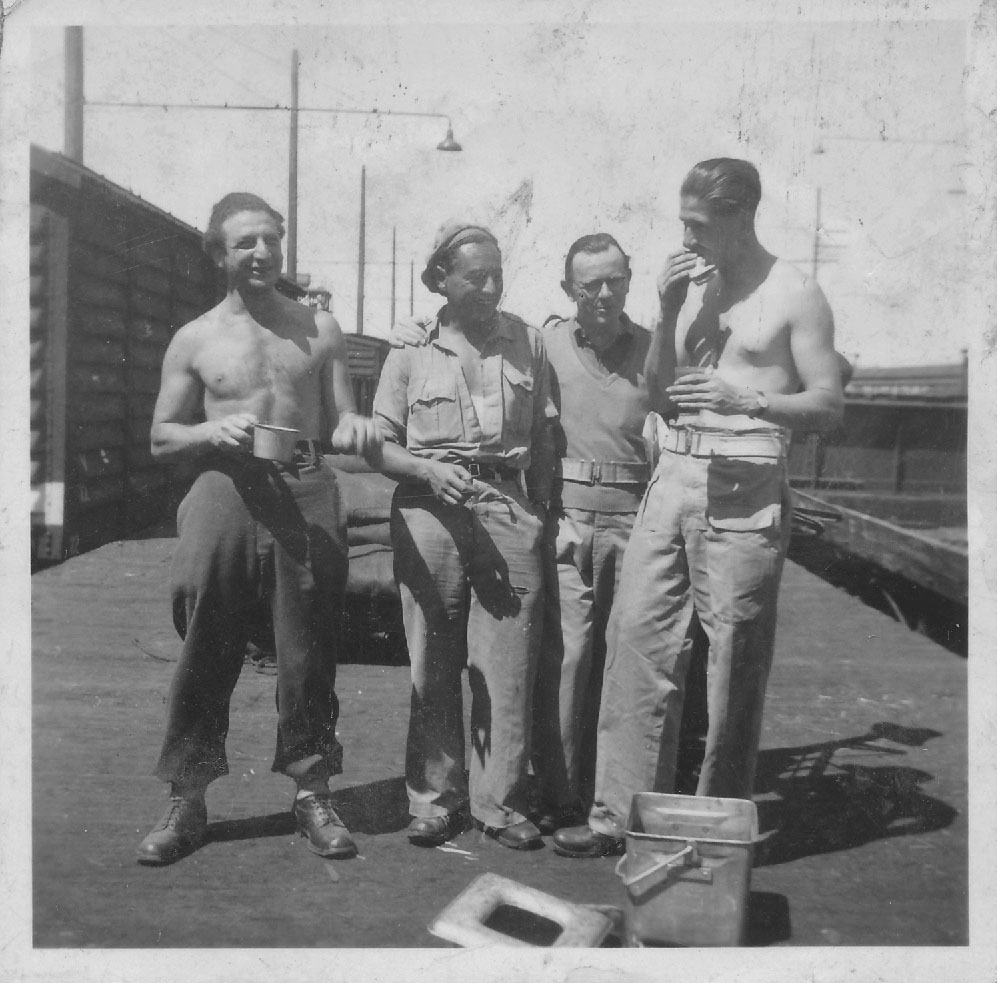

Als Soldat Down Under

Mehrere Hundert Ex-Internierte wollen von Australien aus in Drittländer zu ihren Familien oder Verwandten reisen. Rund 500 Internierte wollen in Australien bleiben. Sie schließen sich unter freiwilligem Zwang[45] Vgl. Aktennotiz des General-Adjudanten für das australische Parlament, 29. März 1946. National Archives of Australia (NAA), NAA_ItemNumber4938132, Blatt 28, Ziffer d. dem australischen Militär an, dürfen jedoch nicht mit der Waffe dienen. Heinz Dehn und die meisten anderen werden der ausschließlich aus jüdischen Ex-Internierten neu gebildeten 8th Australian Employment Company zugeteilt. Sie müssen u.a. auf dem Bahnhof Albury (an der Grenze der Bundesstaaten Victoria und New South Wales) militärische und zivile Güter zwischen Zügen unterschiedlicher Spurweiten umladen. Dort und an anderen Einsatzorten ersetzen sie die Arbeitskraft der Australier, die Dienst mit der Waffe leisten. Erst am 21. März 1946 – also fast ein Jahr nach Kriegsende – wird Heinz Dehn aus der Armee entlassen[46] Vgl. „Service and Casualty Form“ Heinz Dehn, Dienstnummer V.503914, NAA_ItemNumber6259383..

Im Gegensatz zu anderen Ex-Internierten verzichtet er auf eine Einbürgerung in Australien. Er beantragt eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung[47] Vgl. NAA_ItemNumber7841298..

Leben in Melbourne

Er siedelt sich, wie zahlreiche ehemalige Internierte, in Melbourne an und findet Beschäftigung u.a. in Betrieben der Kleidungsbranche. Seine erste bekannte Wohnung in Freiheit ist in der Wellington St. 57 im Ortsteil Windsor östlich des Melbourner Geschäftsdistrikts. Im März 1947 inseriert „My Ladies Gloves“ für einen „Clicker“ (Zuschneider oder Stanzer). Hat Heinz sich darauf beworben? Anfang 1948 nennt er diese Firma als seine Arbeitsstelle. Er wohnt jetzt ein paar Häuser weiter in der Wellington St. 109[48] Vgl. NAA_ItemNumber6025111, Blatt 13.. Das Gebäude liegt nahe der Ecke zur damaligen Einkaufsmeile Chapel St. und am „Astor“-Kino[49] Dort betreiben die Österreich-Flüchtlinge Karl und Olga Bodan in den 1940er Jahren ein Friseur- und ein Tabakgeschäft Bodan & Kann. Über die mit ihnen aus Shanghai gekommene Eva Schwarcz könnte eine Verbindung zu Heinz Dehn bestanden haben – abgesehen von der unmittelbaren Nähe.. Ein paar Häuser weiter betreiben Karl und Olga Bodan, die mit den Shanghai 12 nach Melebourne kamen, ein Friseurgeschäft und einen Tabakladen. Seine Postanschrift stellt Heinz der zu dieser Gruppe gehörenden Schauspielerin Eva Schwarcz als Adresse für die von ihr gegründete Heinrich Heine League[50] Eva Schwarcz kehrte Mitte 1947 nach Berlin zurück. 1966 verstarb sie in Freiburg. (League for German Democracy) zur Verfügung. An der neuen Adresse zieht bald auch Ida Flieder ein, die einzige Überlebende einer jüdischen Familie aus Hannover.

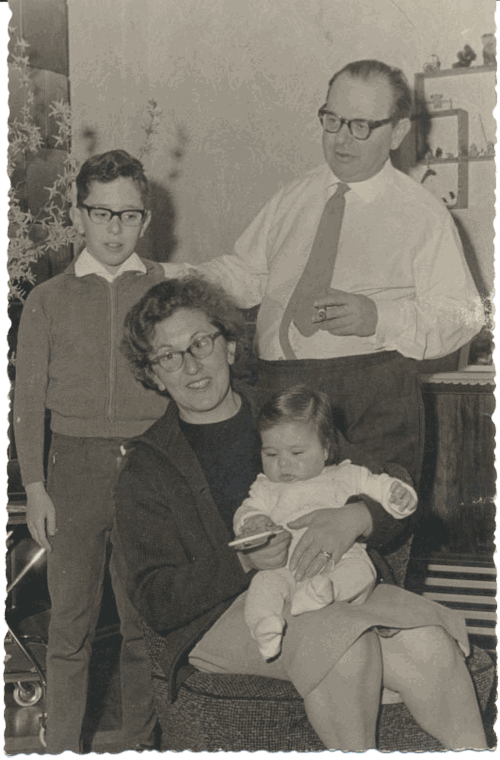

Foto: Harry Jay. (Familienarchiv Dehn).

Ab Juli 1949 führt Heinz Dehn die kleine Firma Hyman & Wieselmann[51] Die Gründung ist nicht belegt. Spekuliert werden könnte, dass Heinz die möglicherweise von den österreichischen Dunera Boys Ladislaus und Victor Wieselmann gegründete Firma übernahm., eine Knopf- und Gürtelmacherei in Melbournes Chinatown.

Am 12. März 1951 heiraten Heinz und Ida[52] Marriage Contract der Caulfield Hebrew Congregation vom 12.3.1951 (Familienarchiv Dehn). Weltlich: NAA_ItemNumber6025111 (Heinz Dehn); NAA_ItemNumber6025112 (Ida Dehn).. Ihre Trauzeugen sind die „Dunera Boys“ Walter Fürst aus Wien und Eric Towers (Erich Tichauer) aus Ratibor (Racibórz, Schlesien), die sich während der Armeezeit hatten einbürgern lassen. Heinz und Ida leben nun in einer Doppelhaushälfte in der Henry Street 47a, ebenfalls im Ortsteil Windsor. Ihr Sohn Peter wird 1953 geboren. Später ist Ida ebenfalls bei Hyman & Wieselmann angestellt. Die Familie konnte von ihrer Arbeit gut Leben.

Gegen Einwanderung von Nazis nach Australien

Bereits 1947 wurden antisemitische Übergriffe aus australischen Lagern für Displaced Persons[53] Als Displaced Persons (DPs) wurden Menschen bezeichnet, die infolge des Krieges gestrandet waren. berichtet. Bei einigen Tätern hätte man Überreste von Blutgruppen-Tattoos der SS[54] Philip Mendes, „The Jewish Council to Combat Fascism and Anti-Semitism an the Campaign Against Nazi War Criminals“, Australian Historical Studies 2008. Mit Dank an Mr. Mendes. gefunden. Anfang der 1950er Jahre vereinbart die australische Regierung unter dem Ministerpräsidenten Robert Menzies mit der Bundesrepublik Deutschland eine Kampagne zur Anwerbung[55] Der Vertrag wurde am 28.8.1952 in Bonn unterzeichnet. Wortlaut: NAA_ItemNumber30156359. von bis zu 10.000 vorzugsweise jungen Deutschen. Vor allem jüdische Kreise protestieren gegen solcherart unkontrollierte Einwanderungen aus Deutschland nach Australien. Befürchtet wird, Menzies hole Menschen ins Land, die wegen ihrer antidemokratischen und rassistischen Erziehung durch die Nazis die australische Gesellschaft negativ beeinflussen würden.

In der Henry Street 47a firmiert die Initiative „Victorian Council Against Nazi Immigration“, deren Appell[56] „Protest Against Mass-Immigration of Pro-Nazi Germans“. Heinz Dehn Anfang 1951 als Sprecher unterzeichnet. Die Entnazifizierung in Deutschland hätte sich als Fehlschlag erwiesen, heißt es in dem Aufruf des Council, der u.a. an zahlreiche Politiker, Gewerkschafter usw. verschickt wird. Heinz Dehn befürchtet[57] „Says Screening is Ineffective“, The Age, 9.1.1951, Seite 4; National Library of Australia (NLA), Pressearchiv., dass „kein noch so umfangreiches politisches Screening frühere Nazis abhalten könnte, nach Australien einzuwandern“. Immigrationsminister Holt meint hingegen, die Durchleuchtung der Kandidaten werde schon die Spreu vom Weizen scheiden.

Die Melbourner Zeitung „The Age“ lässt im April 1951 einen polnischen Einwanderer[58] „Tension on ship Over German Migrant Party“, The Age vom 25.4.1951, Seite 4. NLA-Pressearchiv. zu Wort kommen: „Es war eine unglückliche Reise. Wir können nicht leben und reisen mit Männern, die für Hitler gekämpft haben“. Eine andere Tageszeitung zitiert Heinz Dehn im Januar 1952 mit dem Hinweis, mit einer Migrantengruppe sei u.a. ein Reichswehr-Oberst[59] „Hitler Men Let in“, The Argus vom 29.1.1952, Seite 8; NLA-Pressearchiv. eingetroffen, „einer von Hitlers persönlichen Bodyguards“. Die Zeitung „Herald“ zitiert Ende Januar 1952 unter der Überschrift „Nazis Not Wanted“ einen Emigranten: Man müsse die Einreise verhindern – von Leuten „mit Tattoos unter den Achseln[60] „Nazis Not Wanted“, The Age vom 28.1.1952, Seite 7. NLA-Pressearchiv. Der Zitierte spielt auf die Blutgruppen-Tattoos der SS an., die in Konzentrationslagern Bewacher waren, nicht die Insassen“.

Später ist Heinz Dehn ehrenamtlicher Sekretär der Parteigruppe der Kommunistischen Partei Australiens für den Melbourner Bezirk St. Kilda. Er wird vom australischen Inlandsgeheimdienst ASIO[61] Akten gibt der Geheimdienst nicht heraus. In zugänglichen ASIO-Akten von Walter Kaufmann (NAA_ItemNumber8334494) und Salomea Genin (NAA_ItemNumber3249567) wird Heinz Dehn unter der Nummer VPF 1708 geführt. überwacht.

Rückkehr nach Deutschland

Heinz, Ida und Peter kehren im Juli 1957 nach Deutschland zurück[62] Ticket der Reederei Sitmar für die Fairsea von Melbourne nach Plymouth ab Melbourne am 10.5.1957, Familienarchiv Dehn. und siedeln sich in Westberlin an. Sinnigerweise verbringen sie die ersten Tage im Hotel „Traber“[63] Hotel Traber, Rechnung vom 1.7.1957, Familienarchiv Dehn. in Charlottenburg am Stuttgarter Platz 9, also dem Geburtshaus von Heinz. Ende 1957 bekommen sie eine Wohnung in Steglitz[64] Bezirksamt Steglitz, „Zuteilung durch Benutzungsgenehmigung“ vom 28.10.1957, Familienarchiv Dehn. vermittelt und offiziell zugewiesen. 1963 wird eine Tochter geboren und eine größere Wohnung wird gesucht. Als sich am Telefon eine Männerstimme als „Niemand“ vorstellt und eine Wohnung anbietet, will Heinz zunächst auflegen. Im Ortsteil Friedenau werden die Familien Niemand und Dehn bald Nachbarn.

Lebensgrundlage der Familie ist das nach jahrelangen Auseinandersetzungen mit Behörden und Gerichten zurückerlangte Mietshaus aus dem Nachlass von Heinz‘ Vater Leberecht Dehn, das die Mutter Clara 1940 zwangsverkaufen musste. Heinz Dehn verwaltet es selbst. Zwischen 1951 und 1976 erstreiten Heinz und Ida Dehn von Behörden und Gerichten zudem Zahlungen für das Eigentum ihrer 14 von den Nazis ermordeten Familienangehörigen und für ihre eigenen Ansprüche, die sich aus den bundesdeutschen Gesetzen zu „Wiedergutmachung“ und „Entschädigung“ [65] Umfangreiche Unterlagen zu den Verfahren finden sich im Familienarchiv Dehn. von Nazi-Opfern ergeben.

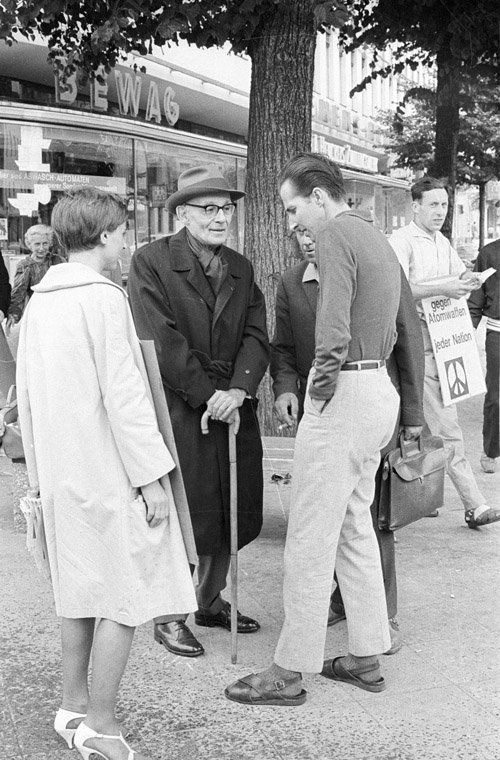

In Westberlin engagiert sich Heinz Dehn wieder politisch, u.a. in der Steglitzer Gruppe der „Kampagne gegen den Atomtod“. Sie war entstanden, nachdem die CDU-Mehrheit im Bundestag für die Stationierung von Atomwaffen in der Bundesrepublik unter deutscher Kontrolle votiert hatte.

Fotos: Jürgen Henschel, Familienarchiv Dehn.

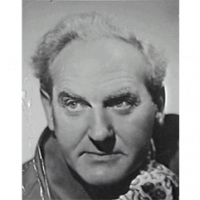

Nach Auflösung der Kampagne ist Heinz Dehn ab etwa 1961 ehrenamtlicher Geschäftsführer des Ständigen Arbeitsausschusses für Frieden, nationale und internationale Verständigung West-Berlin. Dieser Verein tritt 1961 erstmals mit einer „Erklärung Westberliner Atomwaffengegner“ an die Öffentlichkeit, um die Aufgaben der Kampagne fortzuführen. Mitgründer und Vorsitzender bis zu seinem Tod ist der Filmregisseur Erich Engel (1891 – 1966).

Passierscheine für Westberliner in die DDR

Nach dem Mauerbau am 13. August 1961 wird das Thema der atomaren Bedrohung aufgrund des Kalten Krieges um einen wichtigen Aspekt erweitert. Der Arbeitsausschuß rüttelt am Fundament des Kalten Krieges und fordert Verhandlungen mit der DDR. Deren staatliche Existenz wollen die Bundesrepublik und Westberlin nicht zur Kenntnis nehmen. Sie verweigern Verhandlungen, um sich nicht auch nur den Anschein einer diplomatischen Anerkennung der DDR zu geben.

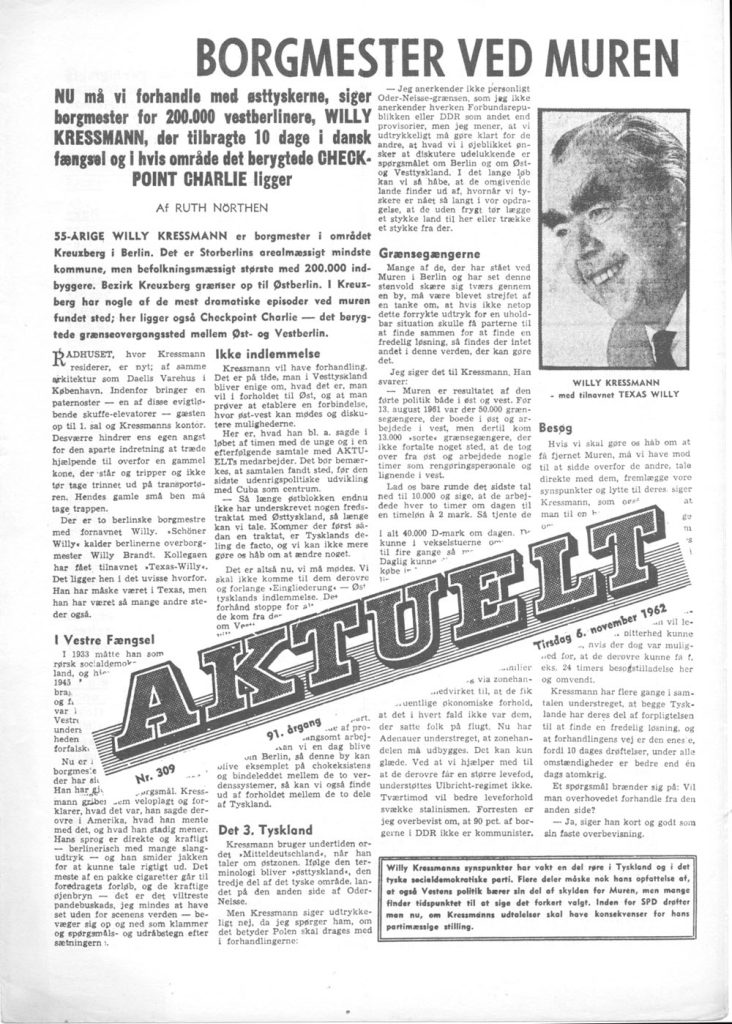

Ende 1962 befürwortet der Kreuzberger Bürgermeister Willy Kressmann (SPD) in einer dänischen Zeitung Verhandlungen mit der DDR. Der Arbeitsausschuß dokumentiert in seinem „Informationsdienst“ als einziges Westmedium den Artikel im Wortlaut[66] Sonderdruck des Arbeitsausschusses mit Kopie der Titelseite und Übersetzung des Kressmann-Interviews vom „Aktuelt“ vom 6.11.1962, Familienarchiv Dehn.. In einem kurzen Statement wird vermutet, Kressmann habe „Konsequenzen bezüglich seiner Stellung in der Partei“ zu erwarten. Willy Brandt, seit 1957 Regierender Bürgermeister und SPD-Vorsitzender in Westberlin, der Frontstadt des Kalten Krieges, erklärte im Stadtparlament, Kressmanns Äußerungen[67] Vgl. Wikipedia über Willy Kressmann, abgerufen am 20.11.2023. stehen „nicht im Einklang mit unserer Politik“. Kressmann wird tatsächlich wenig später zum Rücktritt gezwungen und verlässt 1963 die SPD.

Titelblatt des „Informationsdienstes“ mit der Übersetzung des dänischen Artikels.

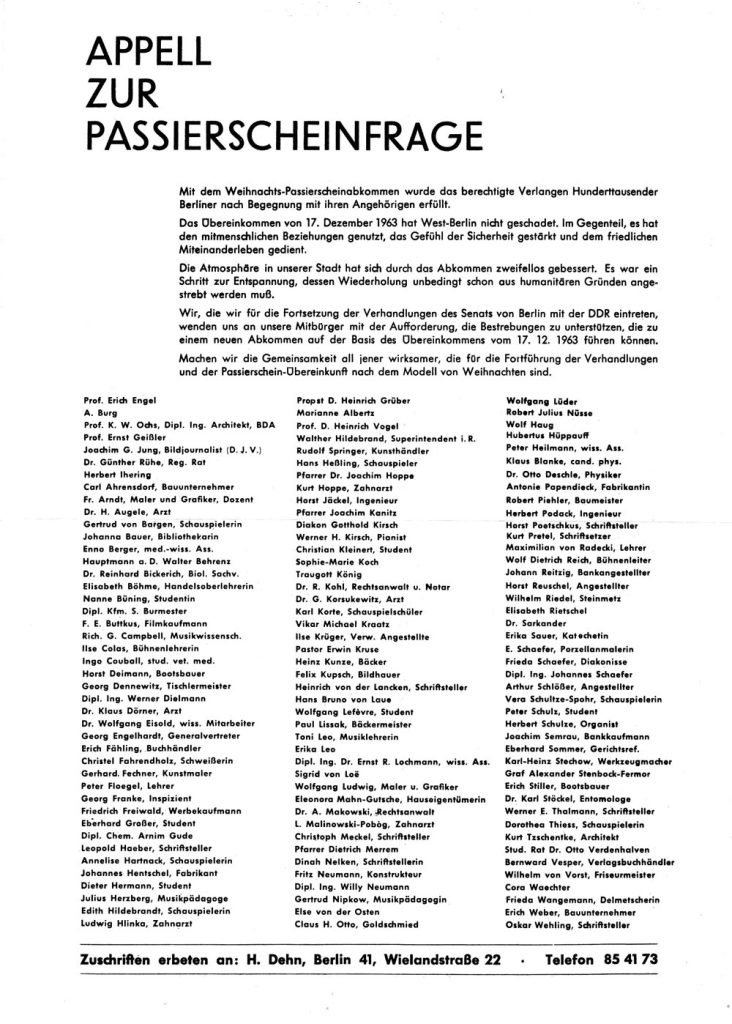

Der „Appell zur Passierscheinfrage“ wurde von zahlreichen Westberliner Promis[68] Unter den Erstunterzeichnern waren 1964 u.a. der spätere Westberliner FDP-Vorsitzende Wolfgang Lüder, der Theaterkritiker Herbert Ihering, die Schauspieler Hans Hessling und Gertrud von Bargen, die Schriftsteller Christoph Meckel und Dinah Nelken, der Verleger Wolfgang Haug. unterzeichnet.

Es dauert noch bis Ende 1963, bis zwischen dem Westberliner Senat und der DDR nach langen Verhandlungen eine Besuchsregelung zustande kommt. Erstmals seit dem 13. August 1961 können Westberliner zu Weihnachten 1963[69] Die DDR verzichtet auf eine diplomatische Anerkennung. Statt „Visa“ werden „Passierscheine“ ausgestellt; diese werden in fünf Büros in Westberlin von DDR-Beamten ausgegeben, die als Postler auftreten. Verwandte in Berlin/DDR besuchen.

Mit der Unterschriftensammlung „Appell zur Passierscheinfrage“ wirbt der Ausschuß ab 1964 für die Verstetigung dieser Besuchsregelung. Wie aufgehetzt die öffentliche Meinung im Westberlin des Kalten Kriegs ist zeigen Hassbriefe und Telefonterror mit Morddrohungen gegen Heinz Dehn.

Erst nach 1969 beginnt Willy Brandt – nunmehr als Bundesaußenminister – die von Egon Bahr (SPD) entwickelte Strategie „Wandel durch Annäherung“ umzusetzen, die 1972 im Grundlagenvertrag mit der DDR[70] Der Grundlagenvertrag von 1972 basiert auf einem Kompromiss: Die DDR verzichtet auf eine formelle diplomatische Anerkennung. Statt Botschaften werden Ständige Vertretungen eingerichtet. einen Höhepunkt findet.

„100.000 für Vietnam“

Im unregelmäßig erscheinenden „Informationsdienst“ werden Dokumente von Ostwest-Verhandlungen und internationalen Konferenzen im Wortlaut veröffentlicht – teils erstmals im Westen Deutschlands und in deutscher Sprache. Nach der Verstetigung der Passierscheinregelungen widmet sich die Organisation verstärkt u.a. Sammlungen von Geld, Medikamenten und medizinischen Produkten zugunsten des Roten Kreuzes der Nationalen Befreiungsfront Südvietnams (FNL).

Zu dem Zeitpunkt ist auch das eine Kampfansage gegen den Kalten Krieg. Denn Senat und Medien Westberlins erklären jegliche Kritik an den USA (und erst recht an deren Krieg gegen Vietnam) zum Angriff die demokratische Gesellschaft des Westens, die die USA in Vietnam verteidige. Die offizielle Politik kann das nicht dulden und versucht Ende August 1968, die vom Ausschuß betriebene Geldsammlung „100.000 für Vietnam“ zu verbieten. Das ist eine der ersten Maßnahmen des interimistisch eingesetzten Polizeichefs Hans-Joachim Prill[71] Hans-Joachim Prill wurde von der Außerparlamentarischen Opposition wegen seines überharten Vorgehens gegen Linke als „Neo Noske“ bezeichnet. Vgl. Der Spiegel Nr. 32/1968. Seine Ernennung erfolgte gegen ein Votum des Parlaments. Später als Chef des Verfassungsschutgzes in Niedersachsen, wird Prill aufgrund verschiedener Vorwürfe in den Ruhestand versetzt (vgl. Landtag Niedersachsen, Drs. 10/3979 vom 5.3.1985 mit der Antwort zur Kleinen Anfrage Nr. 10/3763 der Grünen vom 22.1.1985). (SPD).

Am 13. September 1968 schmetterte das Westberliner Verwaltungsgericht das Sammlungsverbot und die Beschlagnahme des Kontos ab. Im „Informationsdienst“ des Ausschusses werden sowohl die Verfügung der Polizei und als auch das Urteil des vom Arbeitsausschuß angerufenen Verwaltungsgerichts im Wortlaut dokumentiert. Vom Gericht zurückgewiesen wird u.a. die Behauptung, die Gelder kämen gar nicht bei der FNL an:

„Tatsachen dafür, daß oder aus welchem Grund die ordnungsgemäße Durchführung der Sammlung nicht genügend gewährleistet sei – beispielsweise Unregelmäßigkeiten bei der Geschäftsführung des Veranstalters – sind nicht bekannt und vom Antragsgegner nicht angeführt worden“, stellen die Richter fest. „Es besteht kein Grund zu der Annahme, daß der Sammlungsertrag diesem Zweck nicht zugeführt werden wird.“ Nicht zuletzt werde die Sammlung „nicht in der Absicht durchgeführt, das friedliche Zusammenleben der Völker zu stören. Nach dem geltenden Sammlungsgesetz kommt es auch nicht darauf an, ob der Sammlungszweck von der Behörde gutgeheißen wird“. (Hervorhebung des Autors)

(Aus dem Gerichtsurteil[72] Verwaltungsgericht Berlin, AZ: VG I A 151.68, Urteil vom 13.9.1968. Zit. nach „Informationsdienst“ Nr. 6/1968, Seite 8f.).

Die letzte Bemerkung des Gerichts ist ein Schlag ins Gesicht des Senats, der hier offenbar Oppositionelle zum Schweigen bringen wollte. Bis Mitte 1976 kommen allein in Westberlin Gelder und Medikamente für mehr als 700.000 DM zusammen.

Der Arbeitsausschuß ist auch international aktiv. Auf internationalen Konferenzen des Weltfriedensrates trifft Heinz Dehn Bekannte wieder: Heinz Altschul aus Wien ist ein Dunera Boy; den Labour-Politiker und Friedensaktivisten Sam Goldbloom kennt Heinz aus Australien. Der Arbeitsausschuß trägt schon vor der Studentenbewegung dazu bei, dass die Solidarität mit Vietnam von breiten Kreisen der Öffentlichkeit in Westberlin und Westdeutschland ebenso unterstützt wird.

Auch die Forderung nach einem friedlichen Miteinander von Ost und West bringt während der 1960er und 1970 Jahre immer mehr Menschen zusammen, ohne dass über unterschiedliche politische und weltanschauliche Positionen hinweg getäuscht oder Standpunkte aufgegeben werden müssen. So hat der Arbeitsausschuß einen kleinen Beitrag dazu geleistet, dass die Neue Ostpolitik Willy Brandts akzeptiert wird und 1972 zum Grundlagenvertrag der BRD und DDR führt.

Im April 1967 nimmt Heinz Dehn an der Gründungsversammlung des Republikanischen Clubs Berlin e.V.[73] Die persönliche Einladung vom 25.4.67 und der Satzungsentwurf mit handschriftlichen Anmerkungen von Heinz Dehn finden sich im Familienarchiv Dehn. (RC) teil. In Charlottenburg bietet der RC einen Treffpunkt und eine Plattform für die Debatten der zerstrittenen linken Gruppen, die hier über Aktuelles und Ideologisches streiten können. Heinz Dehn ist nicht nur Mitglied Nr. 249, sondern einer von 20 Kommanditisten der GmbH & Co KG, die den Clubbetrieb samt Restaurant und Buchhandel finanziell sichern soll. Der Berliner RC war Vorbild für Gründungen in der Bundesrepublik. Der Berliner Verein scheitert jedoch wohl an wirtschaftlichen Problemen und Differenzen[74] Briefwechsel von Heinz Dehn im Familienarchiv Dehn. zwischen Geschäftsführung, Steuerberater und Kommanditisten und wird 1970 aufgelöst.

Nachwende-Historiker bezeichnen den Arbeitsausschuß als „Vorfeld-Organisation“ der SEW[75] Sozialistische Einheitspartei Westberlins, die Westberliner Kommunisten.. Dass Heinz Dehn Mitglied dieser Partei war, ist bekannt. Öffentlich bisher nicht bekannt ist, dass er verhinderte, den Arbeitsausschuß zur Mitgliedergewinnung für die Partei zu missbrauchen. Der Autor erinnert sich an ein von Heinz Dehn (er war ein eher ruhiger Diskutant) extrem erregt und lautstark geführtes Streitgespräch im Arbeitszimmer der Wohnung Dehn mit dem Verbindungsmann zum SEW-Vorstand, als dieser eine entsprechende Forderung durchsetzen will.

Den Höhepunkt der internationalen Aktivitäten gegen die atomare Aufrüstung in der ersten Hälfte der 1980er Jahre erlebt Heinz Dehn nicht mehr. Die große Gemeinsamkeit und Kraft der gesellschaftlich breit zusammengesetzten Friedensbewegung hätten ihn sehr erfreut.

Heinz Dehn leitet den Arbeitsausschuß bis zu seinem Tod am 1. Januar 1977 im Alter von 71 Jahren. Er hinterlässt seine Frau Ida und zwei Kinder.

Hinweis: Soweit Quellen nicht ausdrücklich ausgewiesen sind beruht diese Biografie auf den Erzählungen der Eltern Dehn und Erinnerungen ihres Sohnes Peter Dehn. In einigen Zitaten wurden Schreibweisen des Originals oder nach der alten Rechtschreibung übernommen.

Fußnoten

Anzeigen

- [1]↑Standesamt Charlottenburg, Eintrag Nr. 1522/1905.

- [2]↑Charlottenburg war bis zur Eingemeindung in Groß-Berlin 1920 eine eigenständige Stadt und ist heute Teil des Berliner Bezirks Charlottenburg-Wilmersdorf.

- [3]↑Standesamt Danzig, Eintrag Nr. 3445 vom 1.3.1856.

- [4]↑Berliner Tageblatt und Handels-Zeitung, Morgenausgabe vom 10.1.1928, Familienanzeige, Seite 10.

- [5]↑Berliner Adreßbuch von 1909, abgerufen auf der Website der ZLB am 10.5.2023.

- [6]↑Standesamt Danzig, Heiratsurkunde Nr. 551/1884.

- [7]↑Sterbeeintrag Nr. 534 vom 7.4.1941.

- [8]↑Sterbeeintrag Nr. 387 vom 3.9.1936.

- [9]↑Geburtseintrag Nr. 2197 vom 29.10.1888.

- [10]↑Vgl. Mapping the Lives, abgerufen am 10.5.2023.

- [11]↑Heiratseintrag Nr. 590 vom 10.8.1900.

- [12]↑Vgl. Memorial Book, Bundesarchiv, Holocaust-Datenbank Yad Vashem, holocaust.cz, u.a.

- [13]↑Eine Arno Wolf GmbH. wird u.a. 1928 im Berliner Handelsregister Ausgabe 64 mit Nr. 38507 geführt, abgerufen am 12.5.2023.

- [14]↑Standesamt Charlottenburg 1, Heiratseintrag Nr. 279 vom 1.4.1937.

- [15]↑Standesamt Wilmersdorf, Geburtseintrag Nr. 1804 vom 24.9.1937.

- [16]↑Standesamt Wilmersdorf, Geburtseintrag Nr. 1641 vom 15.3.1940.

- [17]↑Vgl. Heinrich-Wilhelm Wörmann, Widerstand in Charlottenburg, S.76. Hrg.: Gedenkstätte Deutscher Widerstand, Berlin 1998.

- [18]↑Der Generalstaatsanwalt beim Landgericht Berlin an den Reichsanwalt beim Volksgerichtshof am 20.10.1937, Az. 1.P.Js.720/37.

- [19]↑KZ Buchenwald, Karteikarte; Arolsen-Archiv.

- [20]↑Die Geheime Staatspolizei der Nazis hatte 1933 das Berliner Polizeipräsidium („Rote Burg“) übernommen und zu einer Folterstätte gemacht.

- [21]↑KZ Dachau, Zugangsliste vom 26.2.1938; Arolsen-Archiv.

- [22]↑KZ Buchenwald, Zugangsbuch vom 21.9.1938; Arolsen-Archiv.

- [23]↑KZ Buchenwald, Abgangsmeldung vom 15.2.1939, Arolsen-Archiv.

- [24]↑Empfangsschein Nr. 72140 der Hamburg-Amerika Linie v. 29.12.1938.

- [25]↑Schreiben der Reederei an Heinz Israel Dehn vom 10.8.1939.

- [26]↑Reichsvereinigung der Juden in Deutschland an Heinz Dehn am 8.8.1939.

- [27]↑Vgl. Statistik des Holocaust, Transportliste Ziffern 73 bis 75.

- [28]↑Vgl. Yad Vashem, Datenbank der Deportationen, abgefragt am 10.5.2023.

- [29]↑Die historischen Infos zum Camp Kitchener folgen wesentlich dem Buch von Clare Ungerson, „Four Thousand Lives. The Rescue of German Jewish Men to Britain, 1939“, The History Press Cheltenham 2019. Eine weitere wichtige Ressource ist das von Clare Weissenberg betreute Webprojekt zum Lager .

- [30]↑Karteikarte des britischen Home Office für Heinz Dehn.

- [31]↑German Jewish Aid Committee, Fragebogen zum Fall Nr. 33968.

- [32]↑Richard M. Langworth „Churchill, Refugees, and Aliens“, veröffentlicht am 27. April 2017 vom Churchill Project des Hillsdale Colleges, abgerufen am 10.5.2023.

- [33]↑„Legt ihnen einen Kragen an“ spielt auf Verbrecher an, die im Mittelalter mit einem Eisenring um den Hals in der Öffentlichkeit kenntlich gemacht wurden. Zitiert wird auch „Collar the lot“ (Halsbänder für alle), jedoch sind beide Sätze nicht eindeutig für Churchill dokumentiert.

- [34]↑Die Insel in der Irischen See ist offiziell kein Teil Großbritanniens, sondern ist (wie die Kanalinseln Guernsey und Jersey) „Kronbesitz“ – also Privateigentum des britischen Herrscherhauses.

- [35]↑Wikipedia über das Camp Mooragh in einem Teil des Ortes Ramsey war das erste Internierungslager auf der Isle of Man, das ab dem 27. Mai 1940 mit zunächst 823 Männern besetzt wurde.

- [36]↑Nach §43 Abs.1 Entschädigungsgesetz besteht ein Anspruch bei völkerrechtswidriger Inhaftierung im Ausland. Eine fünfseitige Darstellung von Heinz Dehn ist Teil seiner Beweisführung (LG Berlin, Az. 191.0 (Entsch.) 421/74). Das 1972 von Dunera Boy Fritz Kassel nach 10 Jahren Rechtsstreit erstrittene Urteil (Az 5 U (WG) 43/71 OLG Koblenz) hatte Heinz Dehn zu seiner Klage angeregt.

- [37]↑Darunter sind viele als Nazis bekannte Kriegsgefangene ebenso wie jüdische Flüchtlinge, z.B. die drei Brüder Radok. Dazu folgt ein eigener Beitrag.

- [38]↑Andreas Eppenstein an Heinz Dehn, Hay im Mai 1941.

- [39]↑Britisches Unterhaus, Protokoll vom 22.8.1940; abgefragt am 10.5.2023.

- [40]↑Vgl. Wikipedia über die Dunera-Reise, abgerufen am 11.5.2023.

- [41]↑Der Wert des Betrages (Stand 2021) wird mit etwa 2 Mio. Pfund angegeben. (2023 entspricht das etwa 2,3 Mio. €), ebenda.

- [42]↑Major Julian Layton war ein Brite mit deutsch-jüdischen Wurzeln, der sich bereits für das Kitchener Camp engagiert hatte. Er wurde Anfang 1941 als Verbindungsmann des Home Office nach Australien geschickt, um Männer für das britische Pioneer Corps anzuwerben und die Internierungslager abzuwickeln.

- [43]↑Vgl. Inglis, Spark, Winter, „Dunera Lives. A Visual History“, Melbourne 2018, Seite 518.

- [44]↑Vgl. Interview J. Layton, zit.n. Bartrop/Eisen „The Dunera Affair. A Documentary Ressource Book“, Sydney 1990, Seite 101.

- [45]↑Vgl. Aktennotiz des General-Adjudanten für das australische Parlament, 29. März 1946. National Archives of Australia (NAA), NAA_ItemNumber4938132, Blatt 28, Ziffer d.

- [46]↑Vgl. „Service and Casualty Form“ Heinz Dehn, Dienstnummer V.503914, NAA_ItemNumber6259383.

- [47]↑Vgl. NAA_ItemNumber7841298.

- [48]↑Vgl. NAA_ItemNumber6025111, Blatt 13.

- [49]↑Dort betreiben die Österreich-Flüchtlinge Karl und Olga Bodan in den 1940er Jahren ein Friseur- und ein Tabakgeschäft Bodan & Kann. Über die mit ihnen aus Shanghai gekommene Eva Schwarcz könnte eine Verbindung zu Heinz Dehn bestanden haben – abgesehen von der unmittelbaren Nähe.

- [50]↑Eva Schwarcz kehrte Mitte 1947 nach Berlin zurück. 1966 verstarb sie in Freiburg.

- [51]↑Die Gründung ist nicht belegt. Spekuliert werden könnte, dass Heinz die möglicherweise von den österreichischen Dunera Boys Ladislaus und Victor Wieselmann gegründete Firma übernahm.

- [52]↑Marriage Contract der Caulfield Hebrew Congregation vom 12.3.1951 (Familienarchiv Dehn). Weltlich: NAA_ItemNumber6025111 (Heinz Dehn); NAA_ItemNumber6025112 (Ida Dehn).

- [53]↑Als Displaced Persons (DPs) wurden Menschen bezeichnet, die infolge des Krieges gestrandet waren.

- [54]↑Philip Mendes, „The Jewish Council to Combat Fascism and Anti-Semitism an the Campaign Against Nazi War Criminals“, Australian Historical Studies 2008. Mit Dank an Mr. Mendes.

- [55]↑Der Vertrag wurde am 28.8.1952 in Bonn unterzeichnet. Wortlaut: NAA_ItemNumber30156359.

- [56]↑„Protest Against Mass-Immigration of Pro-Nazi Germans“.

- [57]↑„Says Screening is Ineffective“, The Age, 9.1.1951, Seite 4; National Library of Australia (NLA), Pressearchiv.

- [58]↑„Tension on ship Over German Migrant Party“, The Age vom 25.4.1951, Seite 4. NLA-Pressearchiv.

- [59]↑„Hitler Men Let in“, The Argus vom 29.1.1952, Seite 8; NLA-Pressearchiv.

- [60]↑„Nazis Not Wanted“, The Age vom 28.1.1952, Seite 7. NLA-Pressearchiv. Der Zitierte spielt auf die Blutgruppen-Tattoos der SS an.

- [61]↑Akten gibt der Geheimdienst nicht heraus. In zugänglichen ASIO-Akten von Walter Kaufmann (NAA_ItemNumber8334494) und Salomea Genin (NAA_ItemNumber3249567) wird Heinz Dehn unter der Nummer VPF 1708 geführt.

- [62]↑Ticket der Reederei Sitmar für die Fairsea von Melbourne nach Plymouth ab Melbourne am 10.5.1957, Familienarchiv Dehn.

- [63]↑Hotel Traber, Rechnung vom 1.7.1957, Familienarchiv Dehn.

- [64]↑Bezirksamt Steglitz, „Zuteilung durch Benutzungsgenehmigung“ vom 28.10.1957, Familienarchiv Dehn.

- [65]↑Umfangreiche Unterlagen zu den Verfahren finden sich im Familienarchiv Dehn.

- [66]↑Sonderdruck des Arbeitsausschusses mit Kopie der Titelseite und Übersetzung des Kressmann-Interviews vom „Aktuelt“ vom 6.11.1962, Familienarchiv Dehn.

- [67]↑Vgl. Wikipedia über Willy Kressmann, abgerufen am 20.11.2023.

- [68]↑Unter den Erstunterzeichnern waren 1964 u.a. der spätere Westberliner FDP-Vorsitzende Wolfgang Lüder, der Theaterkritiker Herbert Ihering, die Schauspieler Hans Hessling und Gertrud von Bargen, die Schriftsteller Christoph Meckel und Dinah Nelken, der Verleger Wolfgang Haug.

- [69]↑Die DDR verzichtet auf eine diplomatische Anerkennung. Statt „Visa“ werden „Passierscheine“ ausgestellt; diese werden in fünf Büros in Westberlin von DDR-Beamten ausgegeben, die als Postler auftreten.

- [70]↑Der Grundlagenvertrag von 1972 basiert auf einem Kompromiss: Die DDR verzichtet auf eine formelle diplomatische Anerkennung. Statt Botschaften werden Ständige Vertretungen eingerichtet.

- [71]↑Hans-Joachim Prill wurde von der Außerparlamentarischen Opposition wegen seines überharten Vorgehens gegen Linke als „Neo Noske“ bezeichnet. Vgl. Der Spiegel Nr. 32/1968. Seine Ernennung erfolgte gegen ein Votum des Parlaments. Später als Chef des Verfassungsschutgzes in Niedersachsen, wird Prill aufgrund verschiedener Vorwürfe in den Ruhestand versetzt (vgl. Landtag Niedersachsen, Drs. 10/3979 vom 5.3.1985 mit der Antwort zur Kleinen Anfrage Nr. 10/3763 der Grünen vom 22.1.1985).

- [72]↑Verwaltungsgericht Berlin, AZ: VG I A 151.68, Urteil vom 13.9.1968. Zit. nach „Informationsdienst“ Nr. 6/1968, Seite 8f.

- [73]↑Die persönliche Einladung vom 25.4.67 und der Satzungsentwurf mit handschriftlichen Anmerkungen von Heinz Dehn finden sich im Familienarchiv Dehn.

- [74]↑Briefwechsel von Heinz Dehn im Familienarchiv Dehn.

- [75]↑Sozialistische Einheitspartei Westberlins, die Westberliner Kommunisten.