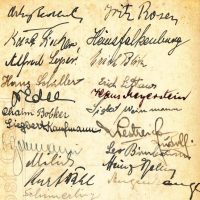

Im Nachlass von Heinz Dehn fand sich eine Karikatur. Es war ein Geschenk anlässlich seiner Entlassung aus der Internierung im März 1942. Es war ein Dank für seine Arbeit und sein Engagement als Hut Captain und in der Lagerleitung. Diese Karikatur hatte Ulrich Siegmund Laufer gezeichnet –Heinz und Ulrich kann sich also persönlich. Laufer hatte in den Camps mehrere Karikaturen angefertigt und seine Werke schienen recht beliebt unter den Internierten. Ulrich Siegmund Laufer und sein Kamerad Max Schwarz kamen 1943 tragisch ums Leben. Dieser Beitrag möchte die Erinnerung an die beiden jungen Dunera Boys aufrechterhalten, auch wenn (und gerade, weil) nur wenig über sie bekannt ist.

Paul Dehn, Peter Dehn, Juli 2025.

„Gone but not forgotten“

Ulrich Siegmund Laufer wurde am 11. Mai 1923 als Kind des jüdischen Nervenarztes Dr. Kurt Laufer[1] Standesamt Worms, Heiratsurkunde Nr. 770 vom 23.12.1920, via ancestry.de. und seiner Frau Friederika Ella geb. Bockmann[2] Standesamt Worms, Geburtsurkunde Nr. 1075 vom 9.11.1898 für Friederike Ella Bockmann via ancestry.de in Berlin-Schöneberg[3] Personalblatt U. Laufer, National Archives of Australia, NAA_ItemNumber9906530, abgerufen am 18.2.2025. geboren. Dort, im Bayerischen Viertel[4] Wikipedia über das Bayerische Viertel, abgerufen am 20.3.2025., verlebte er die ersten Jahre seiner Kindheit.

Unter den 16.000 jüdischen Einwohnern des Viertels waren u.a. der Physiker Albert Einstein, die sozialdemokratischen Politiker Eduard Bernstein und Rudolf Breitscheid, der Theatermann Erwin Piscator, die Publizistin Hannah Arendt, der Regisseur Billy Wilder und die Schriftstellerin Inge Deutschkron. Auch der Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki und die Fotografin Gisèle Freund wuchsen dort auf. 6.000 Juden wurden 1943 aus dem Ortsteil in Vernichtungslager deportiert.

1927 erfolgte der Umzug der Familie nach Neukölln, wo Dr. Kurt Laufer eine Praxis als Nervenarzt betrieb. Ab 1937 war der Carionweg 1 im Ortsteil Halensee des Bezirks Wilmersdorf die letzte bekannte Berliner Wohnanschrift der Laufers.

Ulrich hatte also die Schulzeit bis zum 13. oder 14. Lebensjahr im Arbeiterbezirk Neukölln verbracht und wechselte dann in eine Schule des eher gutbürgerlichen Ortsteils Halensee. In der elterlichen Wohnung war Ulrich am 17. Mai 1939[5] Wikipedia über die Volkszählung vom 17.5.1939 und die daraus hervorgegangene Judenkartei, abgerufen am 10.2.2025. noch gemeldet[6] Mapping the Lives, Eintrag für Ulrich Laufer, abgerufen am 20.3.2025..

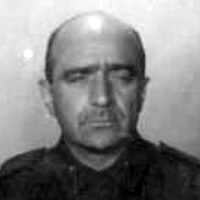

Das einzige bekannte Porträtfoto stammt aus Ulrichs australischer Armeeakte.

Mit dem Kindertransport in die Freiheit

Seine Jugend legt nahe, dass Kurt und Ella ihren 16jährigen Sohn Ulrich in einem der Kindertransporte[7] Wikipedia über die Kindertransporte, abgerufen am 23.1.2025. unterbringen konnten. Durch britische Sondervisa wurden nach den Pogromen vom November 1938 bis Kriegsbeginn rund 10.000 jüdische Kinder und Jugendliche vor der Nazi-Verfolgung gerettet. Für jedes Kind musste die Jüdische Gemeinde 50 Pfund zahlen. Belege für seine Teilnahme an einem der Kindertransporte fanden sich jedoch bisher nicht. Egal mit welcher Unterstützung Ulrich das Nazireich verlassen konnte: Obwohl er seine Eltern und Freunde in Berlin zurücklassen musste, mag das Exil eine gewisse Erleichterung gewesen sein.

Ulrich hatte sich zudem schon im September 1938 im Berliner Konsulat für ein USA-Visum registrieren lassen, das mit der Nummer 45900 genehmigt wurde. In London wurde er in der Sache nochmals am 9.5.1940 vorstellig.[8] Personalbogen für Ulrich Laufer, Archiv World Jewish Relief (AJR); am 23.5.2025 auf Anfrage von dunera.de. Sein Ziel war offenbar New York, wo sich seine Tante Elisabeth Rosenthal mit ihrem Mann niedergelassen hatte.

Als Kunststudent in London

Ulrich traf am 6. Juni 1939[9] Ebenda. in England ein. Er wohnte in der 37 Wood Lane, Highgate N6 in Untermiete bei Mrs. Pomford[10] Ulrich Laufer, Karteikarte des Home Office, via ancestry.de. Und Personalbogen AJR-Archiv, aao.. Als Kontaktperson nannte er in Australien Mr. A.H. Parker[11] A.H. Parker, Schoolmaster, und Ehefrau Bertha lt. Zensus vom 29.9.1939, via ancestry.de. in der Talbot Road 64 im gleichen Stadtteil[12] Vgl. Familienstammbaum Parker/Ashby via ancestry.de.. Altham Hampton Parker[13] Der Laufzettel U. Laufer aao. nennt fälschlich Hausnummer 67; 64 ist korrekt. Vgl. Personalblatt U. Laufer NAA_ItemNumber8617711, Laufzettel des AJR-Archivs aao., Einträge für die Parkers in Wählerlisten via ancestry.de. (22.2.1902 – 20.9.1976), von Beruf Schoolmaster, lebte dort mit seiner Mutter Bertha Leonora (1864-1953). Er war Deutschlehrer an der Highgate School und Anhänger der von dem österreichischen Philosophen Rudolf Steiner begründeten Anthroposophie. Parkers Nichte Sheena Ashby[14] Sheena Ashby, Nichte von A.H. Parker; email an dunera.de vom 24.5.2025. vermutet, dass dessen Freundin und spätere Ehefrau, die Töpferin Cicely Ashby, möglicherweise die Bekanntschaft hergestellt hat. Diese Bekanntschaft mag beiden geholfen haben, ihre Kenntnisse der Sprache des anderen zu vertiefen.

Ulrich konnte sich an der Hornsey School of Arts and Crafts[15] The Hornsey College of Arts and Crafts bestand von 1882 bis 1996, Kurzinfo und Wikipedia, abgerufen am 25.5.2025. im Norden Londons einschreiben, wo damals in den Fächern Bildende Kunst, Werbedesign und angewandtes Industriedesign[16] Personalbogen AJR-Archiv, aao. unterrichtet wurde. Eine Verbindung der Parkers dorthin ist nicht bekannt. In Australien nannte er das Fach „commercial art[17] Interniertenakten für Ulrich Laufer, NAA_ItemNumber9906530, NAA_ItemNumber8617711. NAA aao.“ (Gebrauchsgrafik) als Ausbildungsfach. In einer Unterlage wird „IYR commercial art[18] Mobilization Attestation Form für Ulrich Laufer, 26.5.1943, Seite 1; NAA_ItemNumber6232606, NAA aao.“ erwähnt. Möglicherweise handelt es sich um ein „in year retrieval“. Solche Programme dienen – zumindest heutzutage – in britischen Universitäten dazu, Studenten bei schlechten oder nicht ausreichenden Noten eine Neueinstufung[19] Vgl. University of South Wales, abgerufen am 15.1.2025. ihres Status zu ermöglichen. Einen Abschluss konnte er nach nur einem Studienjahr nicht erwerben.

Verhaftung und Internierung

Die Politik des Kampfes gegen eine angebliche „5.-Kolonne“, zu der Churchills Regierung jüdische und politische Flüchtlinge sowie britische Bürger mit Wurzeln in „Feindstaaten“ beleidigend zählte, machte vor jugendlichen Geflüchteten keinen Halt. Ulrich Laufer wurde am 28. Juni 1940 in London verhaftet[20] Vgl. NAA-Personalblatt aao. und Laufzettel U. Laufer, aao. und in das Lager in Kempton Park verbracht.

Einem Protokoll des Unterhauses ist zu entnehmen, dass es dort „kein einziges Bett, nicht einmal einen Strohsack oder Stuhl gab, so dass die kranken und älteren Internierten auf dem nackten Boden schlafen mussten“. Kriegsminister Anthony Eden[21] Protokoll des Unterhauses vom 20.8.1940, abgerufen am 14.11.2024. machte dafür „die Umstände“ verantwortlich. Wer war aber für „die Umstände“ verantwortlich?

Nicht nur von der Horrorfahrt der Dunera, sondern auch aus britischen Camps kamen Berichte über Schikanen und Diebstähle der Wachmannschaften. In Kempton „verloren“ Internierte Uhren und Bargeld an korrupte Wachsoldaten[22] Simon Parkin „I remember the feeling of insult: When Britain imprisoned its wartime refugees“. The Guardian am 1.2.2022, abgerufen am 15.1.2025.. Major James Braybrook, Kommandant des Kempton Park Internment Camps, wurde später wegen „Diebstahls, Veruntreuung und Unterschlagung[23] The National Archives Kew, „Major James Braybrook, Commandant ….“, (Katalogeintrag) abgerufen am 15.1.2025.“ zu 18 Monaten Haft verurteilt.

Kurt und Ella heirateten am 23.12.1920 in Worms.

Das Schicksal der Eltern Kurt und Ella Laufer

Ulrichs Vater Kurt Laufer wurde am 18. August 1894 in Berlin geboren. Seine Eltern – Ulrichs Großeltern[24] Geburtsurkunde Kurt Laufer, Register der Berliner Standesämter Nr. 1995 vom 23.8.1894, via ancestry.de – waren Eugen Isidor und Elise Laufer geborene Breslauer. Die Familie wohnte im 1874 gegründeten Hansa-Viertel[25] Wikipedia-Artikel „Berlin-Hansaviertel“, abgerufen am 27.11.24. in der Flensburger Straße 9 in Berlin-Moabit. Kurt studierte Medizin in Heidelberg und legte sein Physicum[26] Mapping the Lives über Kurt Laufer, abgerufen am 11.12.2024. (Zwischenprüfung) in Berlin ab. Kurts Ehefrau Ella Bockmann [27] Vgl. Hintergrund zur Familie Bockmann. wurde am 3. November 1898 in Worms geboren. Ihre Eltern waren der Kaufmann Siegmund Bockmann und seine Frau Johanna, geb. Scharff. Sie hatten auch die Tochter Elisabeth (Lizzi).

Kurt und Ella hatten am 23. Dezember 1920 in Worms geheiratet und waren dann nach Berlin gezogen. Die Familie wohnte ab 1923 in der Luitpoldstraße 28[28] Adressbücher von Berlin 1923 bis 1927, Digitale Landesbibliothek Berlin.. 1927 kommt die Adresse der Arztpraxis in der Neuköllner Bergstraße 163[29] Adressbuch von Berlin 1927, aao. (heute: Karl-Marx-Strasse) dazu und die Familie zog 1928 in die nahe Lahnstrasse 68[30] Adressbuch von Berlin 1935, aao.. Letzte Berliner Wohnadresse der Laufers war ab 1937 der Carionweg 1[31] Mapping the Lives über Ella Laufer, aao. in Berlin Halensee.

Kurt wurde durch die „Vierte Verordnung zum Reichsbürgergesetz“ die Approbation[32] Wikipedia über Medizin in der jüdischen Kultur, abgerufen am 2.5.2025. Der Artikel nennt u.a. jüdische Mediziner von internationalem Rang, darunter Nobelpreisträger. und damit die Existenzgrundlage zum 30. September 1938 entzogen. Von diesem Berufsverbot waren die bis dahin von den Nazis noch geduldeten 3.152 jüdischen Ärzte[33] Thomas Gerst, „Vor 80 Jahren: Ausschluss jüdischer Ärzte aus der Kassenpraxis”, Deutsches Ärzteblatt 16/2013, abgerufen am 2.5.2025. betroffen.

Seine Neuköllner Praxisanschrift wurde daher in den Adressbüchern ab 1939[34] Adressbuch von Berlin 1939, aao. nicht mehr verzeichnet. Nach den Novemberpogromen wurde er als einer von 30.000 „Aktionsjuden“ am 14. November 1938 verhaftet und im KZ Sachsenhausen mit der Häftlingsnummer 7838[35] Mail der Gedenkstätte Sachsenhausen an dunera.de vom 13.4.2025. bis zum 14. Dezember 1938 festgehalten.

Umzug und Arbeit in Bendorf-Sayn

Mitte 1940 flohen Fritz und Paul Jacoby nach Uruguay. Ab Ende 1940 dürfen „geisteskranke Juden nur noch in die von der Reichsvereinigung der Juden unterhaltenen Heil- und Pflegeanstalt in Bendorf-Sayn[36] Der Reichsminister des Inneren, Runderlass vom 12.12.1940, vgl. Wikipedia über die Jacoby’sche Heil- und Pflegeanstalt, abgerufen am 15.12.2024., Kr. Koblenz aufgenommen werden“, die die Jacobys geleitet hatten.

Dr. Wilhelm Rosenau, von den Jacobys als Nachfolger eingesetzt, holte seinen Facharzt-Kollegen Kurt Laufer und dessen Frau Ella[37] Pete Vanlaw, „Bendorf-Sayn and My Cousin – An Update“, 15.1.2015; abgerufen am 16.5.2025. als Krankenschwester an die Einrichtung. Damit war Kurt Laufer einer der wenigen jüdischen „Krankenbehandler”, die ab 1938 ausschließlich Juden[38] Thomas Gerst, aao. betreuen durften.

Ab März 1942 deutete sich das Ende dieser medizinischen Einrichtung an. Allein 331 Männer und Frauen – unter ihnen auch Ella und Kurt Laufer – wurden am 15. Juni 1942[39] Mapping the Lives über Ella und Kurt Laufer aao., Lieselotte Sauer-Kaulbach „Der Autor Jacob van Hoddis: Patient in Sayn, Opfer des NS-Wahns“. In Rhein-Zeitung vom 28.9.2021, abgerufen am 12.11.2024. von Koblenz über Köln und Düsseldorf ins Vernichtungslager Sobibor in den Tod geschickt. Mit insgesamt fünf Transporten wurden Patienten und Personal – mehr als 580 Menschen – in Vernichtungslager[40] Dietrich Schabow, „Juden in Bendorf 1199-1942. Eine Ausstellung zum Gedenken der Deportationen aus Bendorf im Jahre 1942“. In: Beiträge zur jüdischen Geschichte in Rheinland-Pfalz. 3. Jahrgang. Ausgabe 2/1993, Heft Nr. 5. Seiten 46-47. gebracht. Das Reichsinnenministerium ordnete am 10. November 1942 die Schließung[41] Reichsminister des Inneren, Runderlass vom 10.11.1942, aao. der Einrichtung an.

Weitere Verwandte

1869 gründete der Kaufmann Meyer (Meier) Jacoby die Israelitische Heil- und Pflegeanstalt für Nerven- und Gemüthskranke Sayn[42] Dietrich Schabow, „Juden in Bendorf 1199-1942 …“ aao. bei Coblenz für die adäquate Behandlung und Pflege[43] Milena Bagic, „Israelitische Krankenanstalt in Bendorf-Sayn, Asyl für Nerven- und Gemütskranke, Jacoby’sche Heil- und Pflegeanstalt“, Universität Koblenz-Landau, 2015, abgerufen am 26.01.2025. jüdischer Patienten unter Berücksichtigung ihres Glaubens.Aus einer kleinen Klinik wurde bald ein europaweit bekannter Ort.

Anzeige der Klinik im „Israelit“, 11.2.1884.

Die Zahl der Patienten stieg von 112 (1888) auf 174 (1905). Daher wurden Neubauten[44] Jahresbericht der Anstalt vom Mai 1890, vgl. „Sayn - Jüdische Geschichte / Jacoby'sche Anstalten“, abgerufen am 26.01.25. nötig. Nach der Flucht der Gründer-Enkel übernahm die Reichsvereinigung der Juden die Klinik. Der neue Leiter Dr. Wilhelm Rosenau entging der Deportation, weil er in einer „privilegierten Mischehe“ lebte. Den Krieg überlebte er als Heizer auf dem nun von der Stadt Koblenz verwalteten Klinik-Grundstück. Heutige Eigentümerin ist die katholische Firmengruppe Josefs-Gesellschaft[45] Jahresberichte der Josefs-Gesellschaft, abgerufen am 8.12.2024., die Krankenhäuser, Einrichtungen für Behinderte usw. betreibt.

Ulrich Laufer hatte in australischen Formularen seine Tante Elisabeth als nächste Verwandte genannt. Ihrer Familie war die Flucht in die USA gelungen: Mit ihrem Mann Max Rosenthal (er war Trauzeuge bei der Hochzeit von Ella und Kurt), Elisabeths Mutter Johanna Bockmann und der 19jährigen Tochter Gerti[46] US-Zensus 1950, via ancestry.de. erreichten sie New York am 3. Oktober 1940. Der Reiseweg hatte sie von ihrem letzten Wohnort in Mailand ab dem 26. August 1940 über Neapel und Lissabon[47] List of Alien Passengers der Nea Hellas vom 3.10.1940, Einbürgerungsantrag in die USA vom 27.5.1941, via ancestry.de. geführt. Max praktizierte dort 1950 als Anwalt, Elisabeth war Sekretärin[48] US-Zensus 1950 aao. in einer Exportfirma; die Tochter Gerti erschien dann nicht mehr als Haushaltsmitglied.

Ulrichs Freund: Max Schwarz

Auch das einzige bekannte Foto von Max ist das Bild für seinen Armee-Ausweis.

Max Schwarz[49] Australian Jewish Historical Society, Kurzbiografie Max Schwarz (fehlerhaft: Schwartz), abgerufen am 5.12.2024. wurde am 6. September 1917 in Wien geboren. Seine Eltern waren der Bahnbeamte Marcus Schwarz (*1882) und dessen Frau Cilly (*1890), geb. Krumholz. Beide stammten aus Buczacz (Ukraine). Dort wurde 1912 auch Max‘ Bruder Julius[50] Fragebogen Max Schwarz (Fürsorge-Zentrale der ISr. Kultusgemeinde Wien) vom 23.5.1938 via ancestry.de. geboren. 1936 machte Max das Abitur am Elisabeth-Gymnasium im 5. Wiener Bezirk und begann im Wintersemester 1936/1937 ein Medizinstudium[51] Vgl. Eintrag Max Schwarz mit Auszug aus dem Studienbuch im „Gedenkbuch für die Opfer des Nationalsozialismus an der Uni Wien 1938“, abgerufen am 08.12.2024. an der Wiener Universität.

Nach dem „Anschluss[52] Wikipedia über den „Anschluss“, abgerufen am 20.4.2025.“ Österreichs an das Nazireich am 12. März 1938 feuerten die Nazis mehr als 2.700 Universitätsangehörige, zumeist Juden. Das widerfuhr auch Max nach seinem dritten Studiensemester. Max entschloss sich – wie die meisten – zur Auswanderung. Leidensgefährten waren u.a. der ältere Medizinstudent Peter Huppert und der Chemiker Friedrich Eirich. Sie gehörten zu denen, denen die Flucht nach England gelang. Alle drei wurden von dort auf der HMT Dunera nach Australien deportiert.

Im Fragebogen für die jüdische Auswanderungsabteilung nannte er New York, Nord- und Südamerika oder Palästina als mögliche Ziele. In New York lebten bereits der Onkel Max Schwarz[53] Fragebogen aao. und Cousins der mütterlichen Verwandtschaftsseite.

Von den 9.180 Studierenden im Wintersemester 1937/38 mussten 3.855 die Uni Wien verlassen; 2.230 von ihnen waren Juden und Jüdinnen. Vielen gelang wie Max die Flucht. Aber 90 von ihnen wurden in der Shoah ermordet[54] Universität Wien, „Vertreibung von Lehrenden und Studierenden 1938“, abgerufen am 10.5.2025..

Flucht nach England

Max Schwarz‘ erste Station im Exil war das Kitchener Camp[55] Kitchener Camp. Refugees in Britain in 1939, Namensliste, abgerufen am 17.5.2024. an der britischen Kanalküste, wo er in der Küche arbeitete. Anlässlich der Volkszählung im September 1939 wurde er in Kingston (Surrey) registriert. Dort wurde er am 25. Juni 1940 verhaftet. Zwei Wochen später wurde er auf der Dunera nach Australien deportiert. Als Kontaktperson nannte er in Australien zuerst seinen Vater Marcus in Wien, dann seinen Bruder Julius in Damaskus (Syrien). Julius[56] Fragebogen aao. ging später in die USA. Max‘ Vater Marcus Schwarz wurde am 15. Februar 1941 von den Nazis in das Ghetto Opole deportiert und starb 1942. Nur 28 der dorthin deportierten 2.003 Juden aus Wien erlebten die Befreiung. Über das Schicksal seiner Mutter Cilly ist nichts bekannt.

Ulrich und Max: Abschiebungen nach Übersee

Opfer der fremdenfeindlichen Politik der Regierung Churchill wurden u.a. etwa 10.000 Männer, die zwischen dem 24. Juni und 10. Juli 1940 auf fünf überfüllten Schiffen nach Übersee deportiert wurden. Es waren zumeist deutsche und österreichische Flüchtlinge, aber auch in geringer Zahl Kriegsgefangene, zivilinternierte Geschäftsleute und Angehörige der Handelsmarine der Feindstaaten sowie Briten italienischer Abstammung, derer sich Großbritannien durch Abschiebung nach Kanada und Australien entledigte. Zehntausende Menschen, auch Frauen und Kinder, wurden in England – u.a. in Lagern auf der Isle of Man – hinter Gitter gebracht. Churchill behandelte die natürlichen Verbündeten der Alliierten wie Verbrecher.

Fast 800 Männer fanden am 2. Juli 1940 den Tod bei der Versenkung der Arandora Star, des zweiten Interniertenschiffes. Rund 450 Überlebende, unter ihnen deutsche Nazis und italienische Faschisten, wurden mit 2.000 Juden und Nazigegnern am 10. Juli 1940 auf der HMT Dunera von Liverpool aus auf die Reise geschickt. Erst nach vielen Tagen an Bord und in tropischen Gewässern stellten sie fest, dass ihr Ziel nicht – wie vielen versprochen worden war – Kanada, sondern Australien war. Nach 57 Tagen des Schreckens, in denen die Internierten von Wachmannschaften drangsaliert und systematisch bestohlen wurden, traf das Schiff in Sydney ein.

In Australien hinter Stacheldraht

Diese Karikatur über Heinz Dehns Tätigkeit als Hut Captain und im Lagerrat zeichnete Ulrich Laufer 1941 anlässlich der Verlegung der Internierten von Hay nach Tatura. Quelle: Familienarchiv Dehn.

Vom Hafengelände wurden rund 2.000 Männer in zwei Camps nahe der Bahn-Endstation Hay im Bundesstaat New South Wales transportiert. Ulrich Laufer kam in das Camp 8[57] “Report on Internee“ für Ulrich Laufer, NAA_ItemNumber9906530.. Wann sich er und Max Schwarz kennenlernten und anfreundeten ist nicht bekannt. Denn Max kam im Compound II des Camp 7 bei Hay (Hut 24)[58] Report on Internee“ für Max Schwarz, NAA_ItemNumber9907139 und Liste der Intenierten von Camp 7 Hay Compound II, die eine Weitergabe ihrer Namen ans Rote Kreuz ablehnen. In NAA_ItemNumber390299, Seite 26f. unter. Die Lager wurden Mitte 1941 geräumt und die Internierten ins Camp Tatura 2 verlegt. ins Camp Tatura 2 verlegt. Falls Ulrich und Max sich nicht schon auf der Dunera kennen gelernt hatten, könnten sie sich also in Tatura wieder begegnet sein.

Auf Ulrichs britischer Karteikarte ist vermerkt „to be released[59] Ulrich Laufer, Karteikarte des Home Office aao. in Australia … 25.1.1941“. Dass diese Freilassung 1941 nicht durchgeführt wurde mag an der Politik Australiens gelegen haben, Freilassungen von Internierten auf ihrem Territorium zu verhindern. Andererseits waren Schiffsreisen während des Krieges gefährlich.

Eine Alltagsszene aus dem Internierungslager – karikiert von Ulrich Laufer.

Ulrich Laufer (knieend) und seine Kameraden der Baracke 6.

Quelle: Victorian Collection, public domain.

Das Leben in allen Lagern war von drei Reihen Stacheldraht begrenzt. Die Internierten hielten ihren Mut und Lebenswillen aufrecht. Sie organisierten Sportmannschaften, Musik- und Theateraufführungen. In der Lageruniversität wurden auch Grundlagen künstlerischer Tätigkeit vermittelt. Spekuliert werden kann, dass Ulrich Laufer das nutzte, um sein künstlerisches Können – vielleicht in Richtung Karikatur – zu vertiefen. Ein praktischer Ausdruck ist das Blatt, auf dem Ulrich Laufer Heinz Dehns Tätigkeit im Lagerrat karikiert. Ironische Züge haben auch eine Karte für Erich Tichauer, ein Gruppenporträt und eine Weihnachtskarte, auf der Laufer einen Internierten mit Mückennetz beim Gießen eines Beets darstellte. Auch die Belegschaft der Baracke 6 im Lager Tatura 2 wurde „Opfer“ seines Zeichenstiftes; auf dem Bild verewigte er auch sich selbst – beim Zeichnen der Gruppe.

Karte für Erich Tichauer, der den jüdischen Chor im Camp Tatura 2 leitete.

Liebe Leser, nur wenige Arbeiten von Ulrich Laufer sind uns bekannt. Wir freuen uns über jede Information über weitere Werke und Ihre E-Mail dazu.

Bis zum Frühjahr 1942 nutzte mindestens die Hälfte der deutschen und österreichischen Flüchtlinge die Möglichkeit, sich für die britischen Pioniertruppen zu melden oder die Alliierten in England anderweitig zu unterstützen. Mit der Auflösung der Lager bei Tatura ab dem Frühjahr 1942 war der Wunsch der meisten dort verbliebenen Internierten verbunden, sich in Australien anzusiedeln. Das hatten rassistisch geprägte Regierungen lange verweigert. Internierte wurden erst akzeptiert, als die Einberufungen zur Armee im Frühjahr 1942 einen hohen Bedarf an Arbeitskräften verursachten. So wurde ein späteres Aufenthaltsrecht oder die Staatsbürgerschaft mit dem mehr oder weniger freiwilligen Zwang[60] Vgl. Aktennotiz des General-Adjudanten für das australische Parlament, 29.3.1946. NAA_ItemNumber4938132, Blatt 28, Ziffer d. verbunden, der australischen Armee beizutreten. Zu diesem Schritt konnten sich Ulrich Laufer und sein Freund Max Schwarz jedoch erst wesentlich später entschließen. Sie wurden daher erst im Mai 1943 aus der Internierung entlassen.

Arbeitssoldaten in australischer Uniform

Die deutschen und österreichischen Internierten, unter ihnen auch Laufer und Schwarz, wurden in der 8th Australian Employment Company[61] Die Einheit bestand von April 1942 bis Januar 1946. Kriegstagebuch der 8th Australian Employment Company, Australian War Memorial, AWM52-22-1-17, Teile 1 bis 10. zusammengefasst. Eine der Hauptaufgaben dieser unbewaffneten Arbeitseinheit waren Ladearbeiten im Hafen von Melbourne und das Umladen von Waffen, Munition und sonstigen Waren zwischen Zügen unterschiedlicher Spurweiten[62] Die australischen Bundesstaaten hatten sich nicht auf eine gemeinsame Spurbreite geeinigt. Erst 2009 wurde das Breitspurgleis vom Einsatzort der Einheit Albury (Bundesstaat New South Wales) nach Seymour (Victoria) aufgegeben. Vgl. Wikipedia über Eisenbahnen in Australien, abgefragt am 20.4.2025. im Grenzgebiet der Bundesstaaten New South Wales und Victoria. „We are defending the 70th defence line“, hatte Franz Lebrecht ironisch kommentiert. Der Queen Mary-Internierte hätte sich wie viele internierte Antifaschisten den Nazis lieber mit der Waffe entgegengestellt.

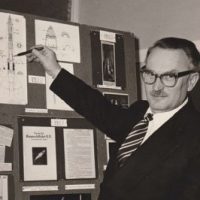

Kurt Wittenberg schuf ein Emblem für die 8th Employment Company.

Ein Güterzug stoppt in Tocumwal. Der Bahnhof verlor seine Rolle, als eine einheitliche Spurweite eingeführt wurde. Foto: Dehn.

Ulrich (V510654) und Max (V510653), die aufeinanderfolgende Dienstnummern bekommen hatten, waren im Bahnhof Tocumwal[63] Durch die Vereinheitlichung der Spurweite in New South Wales und Victoria sank die Rolle der Umlade-Bahnhöfe und früheren Einsatzorte Tocumwal und Albury erheblich. Heute gibt es in Tocumwal nur ein Streckengleis. Das Bahnhofsgebäude beherbergt ein Eisenbahn-Museum und steht unter Denkmalschutz. (New South Wales) eingesetzt. Die Station befindet sich nur wenig entfernt vom Murray River, der die Südgrenze des Ortes und des Bundesstaates bildet. Das andere Ufer liegt auf dem Gebiet von Victoria. Der Fluss bot damals eine der wenigen Freizeitmöglichkeiten für die Soldaten. Jedoch war das Baden nicht ungefährlich. Ulrich Laufer und Max Schwarz suchten im heißen Sommer Australiens Abkühlung beim Baden. Sie ertranken im Murray River am Nachmittag des 30. Dezember 1943.

Tod im Murray River

Die australische Armee setzte ein Kriegsgericht[64] Die medizinische Militärakte Max Schwarz (irrtümlich Schwartz) enthält die Ermittlungsakten des Kriegsgerichtes, auch Ulrich Laufer betreffend, NAA_ItemNumber31554061. zur Ermittlung der Todesursache ein. Schwarz habe um Hilfe gerufen, berichtete der Soldat Kurt Süsskind. Beide Kameraden seien von der Strömung flussabwärts getragen worden und dann untergegangen. Er habe sich vergeblich um schnelle Hilfe bemüht. Der Soldat Hans Hirschberg hörte die Hilferufe, lieh sich ein Boot und suchte in der Strömung vergeblich nach seinen Kameraden.

Als der Kompaniechef Captain Broughton von dem Vorfall erfuhr schickte er eine Suchgruppe zu dem Uferabschnitt, die bis zum Eintritt der Dunkelheit aktiv war. Die Suche wurde an den beiden nächsten Tagen fortgesetzt. Am Morgen des 1. Januar habe er erfahren, dass die Leiche von Ulrich Laufer gefunden wurde, sagte Broughton aus. Wenig später erreichten ihn die Nachricht, der Körper von Max Schwarz sei in etwa 5 Meilen Entfernung gesehen worden.

Am Abend des 1. Januar 1944 gegen 19.30 Uhr wurde Ulrich Siegmund Laufer „mit militärischen Ehren[65] Kriegstagebuch aao., Band 8, Seite 2.“ auf dem Friedhof von Tocumwal begraben.

Er selbst habe mit einer Gruppe Soldaten den Körper von Max Schwarz geborgen, gab Captain Broughton zu Protokoll. Entsprechendes ist im Kriegstagebuch der Einheit[66] Ebenda., Band 7, Seite 96. am 30. und 31. Dezember 1943 eingetragen.

In der Akte des Militärgerichts sind die Urlaubsscheine archiviert.

Ulrich Laufer und Max Schwarz wurden auf dem Friedhof von Tocumwal nebeneinander beerdigt.

Max Schwarz wurde am 2. Januar neben Ulrich Laufer[67] Ebenda. beigesetzt. Auf seinem Grabstein wurde der Schriftzug eingraviert „May your soul rest in peace. Gone but not forgotten.“

Beider Tod sei aufgrund von Sauerstoffmangel durch Ertrinken eingetreten, hatte der Leichenbeschauer festgestellt. Es handele sich um einen Unfall[68] Militärakte Schwarz aao., Seite 10., der „unabhängig von den Bedingungen des Dienstes“ geschehen sei, beendete das Militärgericht die Untersuchung.

Im Tagesbefehl vom 6. Januar untersagte Captain Broughton das Baden im Murray River[69] Kriegstagebuch aao., es sei denn unter Aufsicht kompetenter Personen oder dafür speziell dafür eingesetzter Militärs.

An die einzigen Toten Soldaten der 8th Australian Employment Company erinnert heute ein Eintrag auf der Ehrentafel der gefallenen australischen Soldaten im Australian War Memorial, Canberra (Foto Dehn).

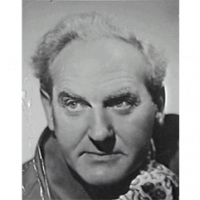

Captain Edward „Tip“ Broughton[70] Eine ausführliche Biografie des beliebten Offiziers veröffentlichte Dunera Boy Klaus Loewald im Australian Dictionary of Biography, abgerufen am 5.5.2025. war Kommandeur der 8th Employment Company. Der Halb-Maori engagierte sich sehr für seine Soldaten und wurde vor allem für die jüngeren zu einer Vaterfigur. Der Dunera Boy und Armeekamerad Walter Pollak, wie Max Schwarz aus Wien stammend, erinnerte sich an ein späteres Gespräch[71] Walter Pollak „Captain E.R.M. Broughton“ in Dunera News Nr. 24 (Juni 1992), Seite 7, abgerufen am 16.11.2024. mit dem Offizier über den Tod der beiden Kameraden:

„Dieser Unfall hat mich mehr betroffen gemacht, als ich Ihnen sagen kann. Zwei junge Männer, die das Trauma erlebten, als Jugendliche aus ihren Familien gerissen, in ein fremdes Land verschifft, 2 ½ Jahre lang interniert zu werden und schließlich, bevor sie die Schönheit des Lebens kennenlernen konnten, als zwei aufgeblähte Leichen am Flussufer zu enden …“.

Edward Renata (Tip) Muhunga Broughton (1884 –1955). Foto: Harry Jay.

Danksagung: Unser Dank gilt Sarah vom Freiwilligenteam, das beim World Jewish Relief Archivanfragen betreut und A.H. Parkers Nichte Sheena Ashby. Beide unterstützen die Recherche über Ulrich Laufers kurze Zeit in Großbritannien mit wertvollen Informationen und Dokumenten.

Fußnoten

Anzeigen

- [1]↑Standesamt Worms, Heiratsurkunde Nr. 770 vom 23.12.1920, via ancestry.de.

- [2]↑Standesamt Worms, Geburtsurkunde Nr. 1075 vom 9.11.1898 für Friederike Ella Bockmann via ancestry.de

- [3]↑Personalblatt U. Laufer, National Archives of Australia, NAA_ItemNumber9906530, abgerufen am 18.2.2025.

- [4]↑Wikipedia über das Bayerische Viertel, abgerufen am 20.3.2025.

- [5]↑Wikipedia über die Volkszählung vom 17.5.1939 und die daraus hervorgegangene Judenkartei, abgerufen am 10.2.2025.

- [6]↑Mapping the Lives, Eintrag für Ulrich Laufer, abgerufen am 20.3.2025.

- [7]↑Wikipedia über die Kindertransporte, abgerufen am 23.1.2025.

- [8]↑Personalbogen für Ulrich Laufer, Archiv World Jewish Relief (AJR); am 23.5.2025 auf Anfrage von dunera.de.

- [9]↑Ebenda.

- [10]↑Ulrich Laufer, Karteikarte des Home Office, via ancestry.de. Und Personalbogen AJR-Archiv, aao.

- [11]↑A.H. Parker, Schoolmaster, und Ehefrau Bertha lt. Zensus vom 29.9.1939, via ancestry.de.

- [12]↑Vgl. Familienstammbaum Parker/Ashby via ancestry.de.

- [13]↑Der Laufzettel U. Laufer aao. nennt fälschlich Hausnummer 67; 64 ist korrekt. Vgl. Personalblatt U. Laufer NAA_ItemNumber8617711, Laufzettel des AJR-Archivs aao., Einträge für die Parkers in Wählerlisten via ancestry.de.

- [14]↑Sheena Ashby, Nichte von A.H. Parker; email an dunera.de vom 24.5.2025.

- [15]↑The Hornsey College of Arts and Crafts bestand von 1882 bis 1996, Kurzinfo und Wikipedia, abgerufen am 25.5.2025.

- [16]↑Personalbogen AJR-Archiv, aao.

- [17]↑Interniertenakten für Ulrich Laufer, NAA_ItemNumber9906530, NAA_ItemNumber8617711. NAA aao.

- [18]↑Mobilization Attestation Form für Ulrich Laufer, 26.5.1943, Seite 1; NAA_ItemNumber6232606, NAA aao.

- [19]↑Vgl. University of South Wales, abgerufen am 15.1.2025.

- [20]↑Vgl. NAA-Personalblatt aao. und Laufzettel U. Laufer, aao.

- [21]↑Protokoll des Unterhauses vom 20.8.1940, abgerufen am 14.11.2024.

- [22]↑Simon Parkin „I remember the feeling of insult: When Britain imprisoned its wartime refugees“. The Guardian am 1.2.2022, abgerufen am 15.1.2025.

- [23]↑The National Archives Kew, „Major James Braybrook, Commandant ….“, (Katalogeintrag) abgerufen am 15.1.2025.

- [24]↑Geburtsurkunde Kurt Laufer, Register der Berliner Standesämter Nr. 1995 vom 23.8.1894, via ancestry.de

- [25]↑Wikipedia-Artikel „Berlin-Hansaviertel“, abgerufen am 27.11.24.

- [26]↑Mapping the Lives über Kurt Laufer, abgerufen am 11.12.2024.

- [27]↑Vgl. Hintergrund zur Familie Bockmann.

- [28]↑ Adressbücher von Berlin 1923 bis 1927, Digitale Landesbibliothek Berlin.

- [29]↑Adressbuch von Berlin 1927, aao.

- [30]↑Adressbuch von Berlin 1935, aao.

- [31]↑Mapping the Lives über Ella Laufer, aao.

- [32]↑Wikipedia über Medizin in der jüdischen Kultur, abgerufen am 2.5.2025. Der Artikel nennt u.a. jüdische Mediziner von internationalem Rang, darunter Nobelpreisträger.

- [33]↑Thomas Gerst, „Vor 80 Jahren: Ausschluss jüdischer Ärzte aus der Kassenpraxis”, Deutsches Ärzteblatt 16/2013, abgerufen am 2.5.2025.

- [34]↑Adressbuch von Berlin 1939, aao.

- [35]↑Mail der Gedenkstätte Sachsenhausen an dunera.de vom 13.4.2025.

- [36]↑Der Reichsminister des Inneren, Runderlass vom 12.12.1940, vgl. Wikipedia über die Jacoby’sche Heil- und Pflegeanstalt, abgerufen am 15.12.2024.

- [37]↑Pete Vanlaw, „Bendorf-Sayn and My Cousin – An Update“, 15.1.2015; abgerufen am 16.5.2025.

- [38]↑Thomas Gerst, aao.

- [39]↑Mapping the Lives über Ella und Kurt Laufer aao., Lieselotte Sauer-Kaulbach „Der Autor Jacob van Hoddis: Patient in Sayn, Opfer des NS-Wahns“. In Rhein-Zeitung vom 28.9.2021, abgerufen am 12.11.2024.

- [40]↑Dietrich Schabow, „Juden in Bendorf 1199-1942. Eine Ausstellung zum Gedenken der Deportationen aus Bendorf im Jahre 1942“. In: Beiträge zur jüdischen Geschichte in Rheinland-Pfalz. 3. Jahrgang. Ausgabe 2/1993, Heft Nr. 5. Seiten 46-47.

- [41]↑Reichsminister des Inneren, Runderlass vom 10.11.1942, aao.

- [42]↑Dietrich Schabow, „Juden in Bendorf 1199-1942 …“ aao.

- [43]↑Milena Bagic, „Israelitische Krankenanstalt in Bendorf-Sayn, Asyl für Nerven- und Gemütskranke, Jacoby’sche Heil- und Pflegeanstalt“, Universität Koblenz-Landau, 2015, abgerufen am 26.01.2025.

- [44]↑Jahresbericht der Anstalt vom Mai 1890, vgl. „Sayn - Jüdische Geschichte / Jacoby'sche Anstalten“, abgerufen am 26.01.25.

- [45]↑Jahresberichte der Josefs-Gesellschaft, abgerufen am 8.12.2024.

- [46]↑US-Zensus 1950, via ancestry.de.

- [47]↑List of Alien Passengers der Nea Hellas vom 3.10.1940, Einbürgerungsantrag in die USA vom 27.5.1941, via ancestry.de.

- [48]↑US-Zensus 1950 aao.

- [49]↑Australian Jewish Historical Society, Kurzbiografie Max Schwarz (fehlerhaft: Schwartz), abgerufen am 5.12.2024.

- [50]↑Fragebogen Max Schwarz (Fürsorge-Zentrale der ISr. Kultusgemeinde Wien) vom 23.5.1938 via ancestry.de.

- [51]↑Vgl. Eintrag Max Schwarz mit Auszug aus dem Studienbuch im „Gedenkbuch für die Opfer des Nationalsozialismus an der Uni Wien 1938“, abgerufen am 08.12.2024.

- [52]↑Wikipedia über den „Anschluss“, abgerufen am 20.4.2025.

- [53]↑Fragebogen aao.

- [54]↑Universität Wien, „Vertreibung von Lehrenden und Studierenden 1938“, abgerufen am 10.5.2025.

- [55]↑Kitchener Camp. Refugees in Britain in 1939, Namensliste, abgerufen am 17.5.2024.

- [56]↑Fragebogen aao.

- [57]↑“Report on Internee“ für Ulrich Laufer, NAA_ItemNumber9906530.

- [58]↑Report on Internee“ für Max Schwarz, NAA_ItemNumber9907139 und Liste der Intenierten von Camp 7 Hay Compound II, die eine Weitergabe ihrer Namen ans Rote Kreuz ablehnen. In NAA_ItemNumber390299, Seite 26f.

- [59]↑Ulrich Laufer, Karteikarte des Home Office aao.

- [60]↑Vgl. Aktennotiz des General-Adjudanten für das australische Parlament, 29.3.1946. NAA_ItemNumber4938132, Blatt 28, Ziffer d.

- [61]↑Die Einheit bestand von April 1942 bis Januar 1946. Kriegstagebuch der 8th Australian Employment Company, Australian War Memorial, AWM52-22-1-17, Teile 1 bis 10.

- [62]↑Die australischen Bundesstaaten hatten sich nicht auf eine gemeinsame Spurbreite geeinigt. Erst 2009 wurde das Breitspurgleis vom Einsatzort der Einheit Albury (Bundesstaat New South Wales) nach Seymour (Victoria) aufgegeben. Vgl. Wikipedia über Eisenbahnen in Australien, abgefragt am 20.4.2025.

- [63]↑Durch die Vereinheitlichung der Spurweite in New South Wales und Victoria sank die Rolle der Umlade-Bahnhöfe und früheren Einsatzorte Tocumwal und Albury erheblich. Heute gibt es in Tocumwal nur ein Streckengleis. Das Bahnhofsgebäude beherbergt ein Eisenbahn-Museum und steht unter Denkmalschutz.

- [64]↑Die medizinische Militärakte Max Schwarz (irrtümlich Schwartz) enthält die Ermittlungsakten des Kriegsgerichtes, auch Ulrich Laufer betreffend, NAA_ItemNumber31554061.

- [65]↑Kriegstagebuch aao., Band 8, Seite 2.

- [66]↑Ebenda., Band 7, Seite 96.

- [67]↑Ebenda.

- [68]↑Militärakte Schwarz aao., Seite 10.

- [69]↑Kriegstagebuch aao.

- [70]↑Eine ausführliche Biografie des beliebten Offiziers veröffentlichte Dunera Boy Klaus Loewald im Australian Dictionary of Biography, abgerufen am 5.5.2025.

- [71]↑Walter Pollak „Captain E.R.M. Broughton“ in Dunera News Nr. 24 (Juni 1992), Seite 7, abgerufen am 16.11.2024.