Von den uns bekannten Angehörigen der Familie Flieder konnte nur meine Mutter Ida die Nazizeit überleben. Ihre Eltern und alle Geschwister wurden ermordet. Die verschiedenen Schicksale stehen für die letzten Lebensphasen, die Teil des Holocaust wurden. Neben den mündlichen Überlieferungen meiner Eltern waren die von Ida und Heinz Dehn hinterlassenen Akten zu Wiedergutmachung und Entschädigung für die Verbrechen der Nazis an Familienangehörigen Ausgangspunkte weiterer Recherchen.

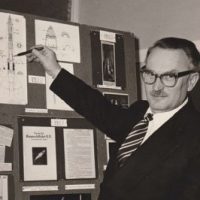

Peter Dehn im Januar 2024

Die Flieders – polnische Juden in Hannover

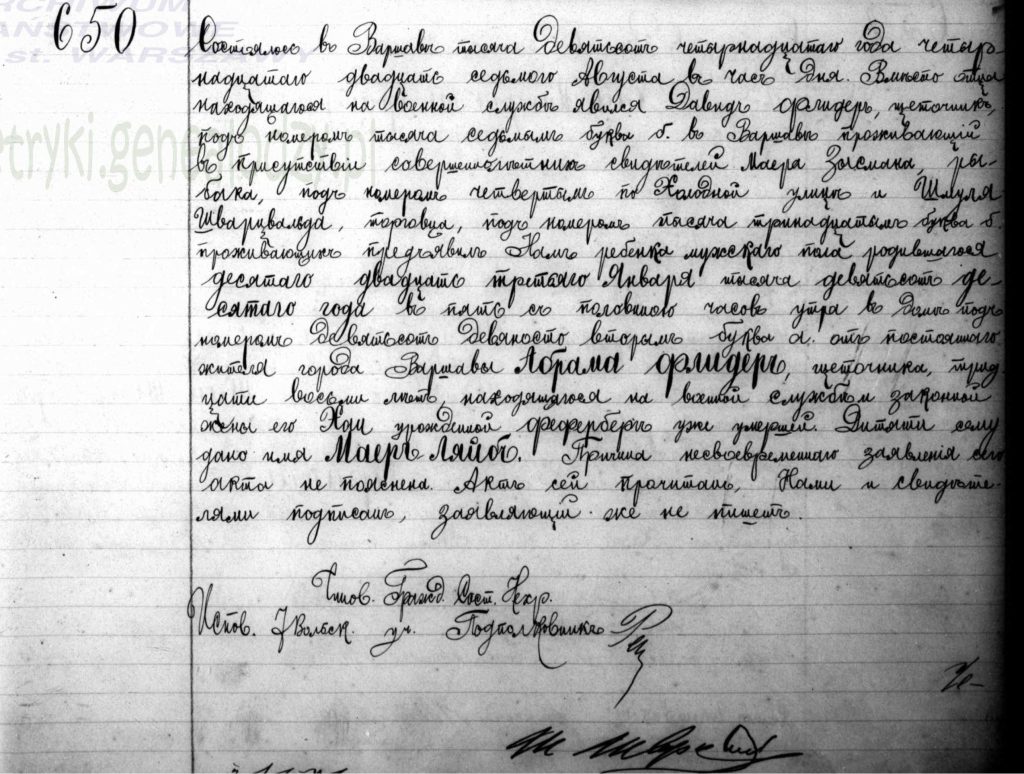

Die Familie Flieder hat ihre Wurzeln in Warschau. Abraham (Adam) Flieder[1] Für die Geburtsdaten Abrahams und seiner Frauen Chaja und Rosa sind keine Urkunden vorhanden. Die Angaben ergeben sich aus anderen amtlichen Dokumenten. wurde am 12. Februar 1873 in Warschau geboren. In erster Ehe ist er mit Chaja Feferberg (Pfefferberg) verheiratet, geboren 1881 in Cmielow (Polen). Ihr Sohn Izrael wurde am 15. November 1907 in Warschau, sein Bruder Majer Lajb am 10. Januar 1910 ebenfalls dort geboren. Die aufeinander folgenden Einträge stellen zugleich fest, dass die „bereits verstorbene Ehefrau Haja, geborene Feferber“ ihre Mutter ist.

Interessant sind die standesamtlichen Geburtseinträge der beiden Söhne nicht nur, weil die Bücher damals in russischer Sprache[2] Nach dem Wiener Kongress 1815 wurde das Königreich Polen vom russischen Zaren regiert. Das änderte sich erst, als sich Russland 1915 nach einer militärischen Niederlage zurückzog. geführt wurden. Entsprechend wird das Datum sowohl nach dem in Russland gebräuchlichen Julianischen Kalender als auch nach dem in Europa üblichen Gregorianischen Kalender[3] Alle hier genannten Termine sind nach dem Gregorianischen Kalender. protokolliert.

Quelle: Archivum Panstwowe Warszawa.

Noch interessanter ist: Beide Mitteilungen werden erst am 14. August 1914[4] Archivum Panstwowe Warszawa (Standesamt), Einträge Nr. 649 und 650 im Geburtenbuch. von dem Bürstenmacher David Flieder beim Amt abgegeben. Gründe für die jahrelange Verzögerung der Meldung werden nicht genannt. Die Abwesenheit des Vaters Abraham Flieder wird mit dessen Armeedienst begründet.

War David Flieder, ebenfalls Bürstenmacher, Abrahams Bruder? Beweisen lässt sich das nicht. Starb Chaja kurz nach der Geburt des zweiten Sohnes? Was geschah mit Majer Lajb? Weitere Informationen liegen leider nicht vor.

Idas Eltern Abraham und Ruchla

Ruchla (Rosa) Hoffer wird am 1. September 1882 in Warschau geboren. Über ihre Eltern und Geschwistern liegen keine Informationen vor. In einem belgischen Dokument gibt Izrael Flieder ihren Geburtsnamen irrtümlich[5] Jedoch ist eine Verwandtschaft Ruchlas mit einer polnisch-jüdischen Familie Rozenfeld in Paris möglich, aber nicht nachgewiesen. mit „Rozenfeld“ an, was an anderer Stelle Bedeutung bekommt.

Unter welchen Umständen sich Abraham Flieder und Ruchla Hoffer kennenlernen und wann und wo sie heiraten ist nicht bekannt. Sie ist – bereits als Ehefrau von Abraham Flieder – ab dem 12. November 1917 in Hannover gemeldet. Er soll dort schon am 27. Januar 1917 aus Holzminden kommend eingetroffen sein. Eine andere Quelle nennt für beide den 15. März 1918 als Tag der Ankunft in Hannover. So oder so ist das also vor dem Ende des 1. Weltkrieges und der Ausrufung der polnischen Unabhängigkeit am 7. Oktober 1918. Abraham ist also zu dem Zeitpunkt kein Soldat der zwischen Russland und Deutschland, Revolution und Reaktion, hin und hergeschobenen Armee Polens.

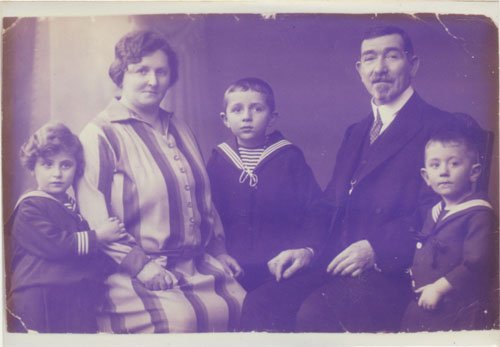

Abraham und Ruchla haben drei Kinder. Chin (Simon) wird 1919, Ida 1921 und Isaak 1922 geboren. Alle sind wie ihre Eltern Juden und polnische Staatsbürger. Abraham gibt für Adressbücher und amtliche Unterlagen den Beruf des Bürstenmachers an. Wie Ida berichtete, kann er diese Tätigkeit aber aus gesundheitlichen Gründen nicht ausüben. Wie der Lebensunterhalt der Familie finanziert wird, bleibt unbekannt. Die Familie lebt in der 3. Etage der Marktstraße 38, in einem Fachwerkhaus mit ungewöhnlich hochgezogenem Dach, erbaut im 16. Jahrhundert.

Polnische Juden unter den ersten Opfern

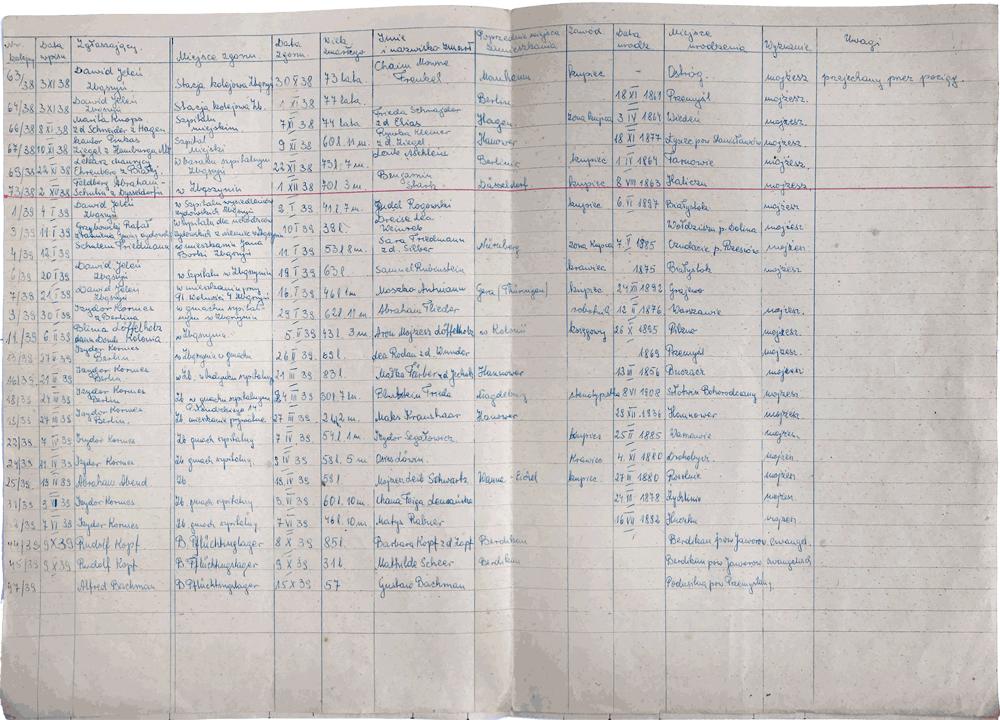

Der Antisemitismus, der schon kurz nach der Machtübernahme an die Nazis zur Staatsdoktrin wird, greift 1933 bereits tief in viele Bereiche des Lebensalltags jüdischer Menschen ein. Abraham und Isaak werden Opfer der sog. 1. „Polenaktion“: Am 28. Oktober 1938 werden 17.000 polnische Juden in ganz Deutschland in einer gut vorbereiteten, die Opfer überraschenden, Aktion verhaftet und an die polnische Grenze verfrachtet. Sie dürfen kaum Gepäck mitnehmen. Dort werden sie von Bewaffneten mit aufgepflanzten Bajonetten ins Niemandsland abgedrängt. Der größten Gruppe widerfährt das bei Bentschen (Zbaszyn; Woiwodschaft Posen). Polnische Behörden errichten eilends ein Lager, in dem Vater und Sohn unterkommen. Ruchla Flieder stellt für beide ein Kleiderpaket zusammen, dessen Versendung nach Zbaszyn am 15. November 1938 genehmigt wird. Abraham, gesundheitlich angeschlagen, verstirbt dort am 29. Januar 1939. Izrael holt seinen 18jährigen Halbbruder Isaak bald darauf nach Belgien.

„Etwa im Mai 1939 schrieb mir meine Mutter aus Hannover nach Australien, daß sie jetzt wohl auch würde verreisen müssen.“ Dies teilt Ida einem Gericht als letzte Nachricht[6] Aussage von Ida Dehn. Amtsgericht Berlin Schöneberg, AZ 77 AR 310.58, Protokoll vom 24.4.1958. Niedersächsisches Landesarchiv, nds_725_Hannover_acc._103-96_nr._2656. mit, die sie von ihren Angehörigen erhalten hat. Ruchla und der älteste Sohn Simon werden am 23. Juni 1939 im Zuge der zweiten[7] Zentralstelle für Wohlfahrtspflege der Synagogen-Gemeinde Hannover an die Devisenstelle der Oberfinanzdirektion Hannover am 6.7.1939. In Hauptarchiv Niedersachsen ha_nds._hann._210_acc._2004_025_nr._4782, Blatt 4. „Polenaktion“ ins Nachbarland deportiert. Schon seit dem 6. Juli ist eine Frau Goldberg[8] Antwort der OFD an die Zentralstelle am 6.7.1939, ebd. Blatt 5f. als „Gesamttreuhänderin für das inländische Vermögen der nach Polen abgeschobenen polnischen Staatsangehörigen“ eingesetzt. Die Oberfinanzdirektion fordert sie auf, bis Ende September 1939 das Eigentum der Familie Flieder zu liquidieren.

Am 1. September 1939 beginnen die Nazis mit dem Einmarsch in Polen den 2. Weltkrieg, ihr Antisemitismus bedroht das Leben der deportierten Juden erneut und noch stärker als vorher.

Die Wohlfahrtstelle der Jüdischen Synagogen-Gemeinde Hannovers listet am 15. Mai 1940 einen Teil von Ruchlas in Hannover verbliebenem Eigentum zwecks Nachsendung auf. Ein Paket mit Kleidung, Schuhen usw. soll an Ruchla Flieder in Warschau, Karmelicka 17/23[9] Die Adresse liegt im Zentrum Warschaus, im Gebiet des Anfang Oktober etablierten Gettos, wo bis zu 500.000 Menschen zusammengepfercht waren. Vgl. Wikipedia über das Warschauer Getto, abgefragt am 30.6.2023. bei Salzmann, geschickt werden. Aufgezählt sind auch Anzüge, Herrennachthemden und andere Kleidungsstücke ausdrücklich für Männer; es ist also davon auszugehen, dass Simon sich bei der Mutter befindet. Die Behörde genehmigt den Transfer am 17. Mai 1940. Die Nachsendung eines zweiten Kleiderpaketes[10] Briefwechsel Zentralstelle/OFD ab dem 6.7.1939, ebd. Blatt 12ff. wird am 19. Juli 1940 von den Nazi-Behörden verboten.

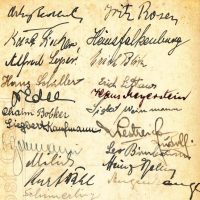

Quelle: Familienarchiv Dehn.

Quelle: Historisches Museum Hannover, 002494_12267.

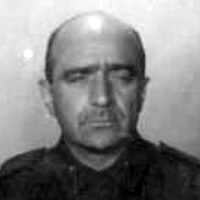

Quelle: Yad Vashem.

Quelle: Archiv Tres/Familienarchiv Dehn.

Berufsausbildung in München: Idas älterer Bruder Chin (Simon)

Simon ist der ältere Sohn von Ruchla und Abraham Flieder. Er wird am Silvestertag 1919 in Hannover geboren. 14jährig geht er nach München. Ab dem 7. Mai 1934 ist er dort im „isr. Lehrl. Heim“ in der Wagnerstraße[11] Meldekarte München. gemeldet. Dieses zieht am 28. Juli 1937 in die Hohenzollernstraße 4 um. Das Wohnheim ist an die jüdische Lehrwerkstatt in der Straße Am Biederstein angeschlossen. Simon erlernt dort den Beruf des Bautischlers. 1938/39 wurden dort 91 Lehrlinge, auch Schlosser, ausgebildet. Neben dem praktischen Teil bekommen sie 12 bis 15 Stunden wöchentlich Unterricht in Fächern wie Rechnen, Werkzeug- und Materiallehre, Fachzeichnen, Buchführung, Geschäftskorrespondenz und Wirtschaftskunde. Die Nazibehörden gestatten Prüfungen allerdings nur, wenn die Absolventen Deutschland sofort verlassen. Die Abschlusszeugnisse[12] Vgl. „Jüdische Anlernwerkstätten“. Gedenkbuch München, abgerufen am 30.6.2023. müssen daher den Zusatz „Zeugnis für Auswanderer“ bekommen.

Die Werkstatt wird im Dezember 1938 von den Nazis verwüstet. Die Berufsausbildungen müssen unterbrochen werden, bis die Einrichtung in einer von den Nazis zerstörten Synagoge wieder provisorisch arbeiten kann. 1942 schließt die Gestapo die Lehrwerkstatt komplett und verteilt Maschinen usw. auf „arische“ Einrichtungen.

Ab dem 12. Dezember 1938 ist Simon wieder in Hannover gemeldet, wo seine Mutter Ruchla nach der 1. „Polenaktion“ allein und wahrscheinlich ohne Einkommen lebt. Simon kehrt gerade zur rechten Zeit nach Hannover zurück, um sich von seiner Schwester Ida zu verabschieden, die sich für ihre Flucht nach Australien offiziell am 12. Dezember 1938 abmeldet. Ruchla und Simon werden bei der Volkszählung am 17. Mai 1939[13] Vgl. Mapping the lives, Daten der Volkszählung vom 17. Mai 1939, abgerufen am 10.7.2023. als Juden in der Marktstraße 38 erfasst. Über Simon ist nur noch bekannt, dass er – wie seine Mutter – während der 2. „Polenaktion“ am 23. Juni 1939 nach Polen deportiert wird.

In dem Oktober 1940 eingerichteten Warschauer Getto verlieren sich die Spuren von Ruchla und Simon. Ab Juli 1942 beginnt die SS mit Massendeportationen von Gettobewohnern in das Todeslager Treblinka. Im April/Mai 1943 begehren die verbliebenen Juden gegen die drohende Vernichtung auf. Ihr Aufstand wird am 16. Mai 1943 blutig niedergeschlagen. Die „Gesamtzahl der erfassten und nachweislich vernichteten Juden beträgt insgesamt 56.065“, meldet SS-Brigadeführer Stroop[14] cVgl. Wikipedia aao und Wladyslaw Bartoszewski „Das Warschauer Ghetto – Wie es wirklich war. Zeugenberichte eines Christen“. Frankfurt am Main 1986, Seite 106; Philip Friedman „Im Ghetto von Warschau“ in „Der Zweite Weltkrieg Band 2: Von Pearl Harbor bis Stalingrad“, Stuttgart 1989, S. 126. stolz nach oben.

Izrael Flieder gründet eine Familie in Belgien

Bei der Familie in Hannover lebt zeitweise auch Izrael Flieder[15] Archivum Panstwowe Warszawa aao. Eintrag Nr. 649.. Als Abraham 1918 nach Hannover kommt, ist sein Sohn aus erster Ehe erst elf Jahre alt. Später erlernt er den Beruf des Schneiders und ist bis zum 21. April 1926 im Elternhaus der Marktstraße 38 gemeldet. Die nächste Information über ihn datiert vom 28. Dezember 1926 aus Belgien. Bis Februar 1927 wohnt er dort in einem Obdachlosenheim. Bei Wolf Steinberg in Antwerpen bekommt er Arbeit als Schneider und kann daraufhin eine dauerhafte Aufenthaltserlaubnis beantragen.

Quelle: Generalstaatsarchiv Brüssel, Ausländerakten.

Seine erste eigene Wohnung ist bis zum 24. Juni 1927 in der Somerstraat 12. Später zieht er nach Brüssel[16] Die Informationen stammen aus der 88seitigen Akte Izrael Flieder der belgischen Ausländerpolizei. Museum Kazerne Dossin KD_00014_510_0841_000_1463860_000. zur Untermiete in die rue des quatre Vents 11 c/o Bétremieux.

Wann Izrael heiratet ist der ansonsten akribischen Materialsammlung der belgischen Fremdenpolizei nicht zu entnehmen. Seine Frau Hena Pacierkowska ist in Kielce (Polen) am 15. Juli 1907 geboren und gelernte Schneiderin. Chaim Majer Pacierkowski[17] Antrag von Chaim Majer Pacierkowski vom 5.11.1929. Familienarchiv Dehn., Henas 1898 geborener Bruder, beantragt ein Einreisevisum für sie am 31. Oktober 1929. Er sucht eine Hilfe im Haushalt, weil seine Frau krank ist und weil auch die beiden Kinder dringend Betreuung brauchen. Er stammt ebenfalls aus Kielce und arbeitet seit 1928 bei der Lederwaren-Firma Warchavski&Waserstrum in Brüssel.

Izraels und Henas Sohn Max wird am 19. Juni 1934 in Laeken geboren, einem nördlichen Stadtteil von Brüssel. Nach der Besetzung Belgiens durch die Nazi-Wehrmacht ist die Rue de Ribaucourt 14 ihre letzte Anschrift im Brüsseler Stadtteil Molenbeek-Saint-Jean.

Von Polen nach Belgien: Isaak Flieder

Ende Januar 1939 steht Isaak Flieder[18] Standesamt Hannover, Geburtsurkunde Nr. 2918 vom 25.9.1922., geboren am 22. September 1922 in Hannover als jüngstes Kind der Familie Flieder, in Zbaszyn vor dem Nichts. Nachdem sein Vater Abraham dort starb, ist der 16jährige auf sich allein gestellt. Sein Halbbruder Izrael holt ihn nach Belgien. Wertvolle Unterstützung leistet dabei der Jüdische Handwerkerverband Belgiens[19] Union des Artisans Juifs am 27.3.1939 und 13.4.1939 an die Sicherheitsbehörde Securete.. Dieser erklärt gegenüber den belgischen Behörden, die Mutter könne Isaak in Hannover nicht ausreichend versorgen. Hingegen wäre in Belgien die weitere Ausbildung und Existenz gesichert. Isaak bekommt das Visum.

Er fährt zunächst von Zbaszyn nach Hannover, um sein Gepäck zu komplettieren und seine Mutter zu sehen. Die Dinge, die er mitnehmen will – Kleidungsstücke, Bettwäsche, Uhr, Fotoapparat, Gebetsriemen, Gebetsmantel, Gebetbücher usw. –, muss er von den Behörden genehmigen lassen[20] Hauptarchiv Niedersachsen, ha_nds._hann._210_acc._2004_025_nr._3607.. Am 7. Juni 1939 bittet er wegen des Zeitdrucks um schnelle Erledigung. Am 14. Juni wird sein Antrag auf 23 Reichsmark Reisegeld genehmigt. Der Zoll stellt am 15. Juni fest, dass sich weder „Zahlungsmittel, Wertpapiere, Gold oder Edelmetalle“ in den beiden dort vorgeführten Handkoffern befinden. Seine Abmeldung aus Hannover und die Anmeldung in Belgien datieren vom 15. Juni 1939. Eine Woche später wäre er wahrscheinlich nach Polen abgeschoben worden, wie seine Mutter und der Bruder Simon im Zuge der 2. „Polenaktion“ am 23. Juni.

Isaaks erste Adresse in Belgien ist in der rue Camusel 37. Das war 1930 auch der erste Wohnsitz von Hena gewesen. Später geht er nach Charleroi[21] Vgl. Akte Isaak Flieder der belgischen Ausländerpolizei. Museum Kazerne Dossin KD_00014_510_0841_000_7346370_000_0.. Er wohnt zunächst bei Lebrun in der rue Grande 148 und dann im Haus Nummer 14, Boulevard Paul Janson.

Das Schicksal der Juden in Belgien

Die Sicherheit, in der sich die Flüchtlinge im neutralen Belgien glauben, erweist sich als trügerisch. Denn zwei Wochen nach dem Beginn des Angriffs der Nazi-Wehrmacht kapituliert Belgien am 28. Mai 1940. Bald werden auch im Nachbarland antisemitische Restriktionen des Alltags eingeführt. Bis zur Befreiung 1944 werden 26.000 der 100.000 Juden im Lande von den Faschisten deportiert und in Todeslagern ermordet[22] Vgl. „Jüdisches Leben in Brüssel“, abgerufen am 25.6.2023.. Viele aufrechte Menschen helfen trotz der Bedrohung: Sie verstecken Juden, geben ihnen Lebensmittel oder verhelfen ihnen zur Flucht. Doch das ist nicht für alle möglich.

Isaak Flieder folgt Ende Juli 1942 „freiwillig“ dem Arbeitseinsatzbefehl AB 002110 und meldet sich in der ehemaligen Kaserne bei Mechelen (französisch: Malines). Es handelt sich um eine Täuschung, denn die SS nutzt das Gelände als Sammel- und Durchgangslager für die Transporte in Vernichtungslager. Isaak wird am 4. August 1942 mit dem ersten Transport als Nr. 680 nach Osten verschleppt. Die 998 jüdischen Menschen dieses Transports erreichen Auschwitz nach zwei Tagen Bahnfahrt. 254 werden sofort vergast. Von den 744 zum Arbeitseinsatz gezwungenen Juden waren bei der Befreiung 1945 noch neun am Leben[23] Mail Museum Kazerne Dossin an Peter Dehn vom 24.3.2021.. In den Sterbebüchern des Vernichtungslagers wird Isaak Flieders Tod am 25. September 1942 notiert. Die verzeichnete Todesursache – nach nur etwa 6 Wochen im Lager – ist bezeichnend für die Menschenvernichtung durch die Faschisten und lautet zynisch: „Darmkatarrh bei Körperschwäche[24] Suchdienst des Internationalen Roten Kreuzes an Ida Dehn am 24.11.1958. Familienarchiv Dehn.“.

Auch der Weg seines Halbbruders Izrael und seiner Familie führt über das Sammellager Kazerne Dossin in den Tod. Sie werden am 7. Juli 1943 inhaftiert. Von der Kazerne Dossin erfolgt der XXI. Transport am 31. Juli 1943 nach Auschwitz. 1.087 der 1.553 aus Belgien Deportierten wurden sofort vergast. Izrael, Hena und Max „verschwanden, ohne eine Spur zu hinterlassen“, so dass das genaue Todesdatum unbekannt[25] Mail Museum Kazerne Dossin aao. bleibt. Das möglicherweise auch, weil die Nazis vor ihrer Flucht viele Unterlagen vernichteten. Nur 44 Menschen dieses Transports erleben die Befreiung des Vernichtungslagers.

Wiedergutmachung und Entschädigung

Wie deutsche Behörden versuchen, Auszahlungen in Sachen Wiedergutmachung und Entschädigung systematisch zu behindern, zeigt sich auch am Beispiel der Familie Flieder. So muss Ida Dehn u.a. ihre Erbfolge nach polnischem Recht nachweisen, um ihre Ansprüche als einzige Erbin ihrer Familienangehörigen zu rechtfertigen. Polnische Juden sind schließlich keine Deutschen, obwohl Ida und ihre Brüder in Deutschland geboren wurden. Zudem schaltet das Gericht zeitweise eine Treuhänderin in die von Ida Dehn betriebenen Verfahren ein. Sie kann zwar keinen signifikanten Beitrag zur Sache leisten, ihre Arbeit führt aber zu Verzögerungen bei der Bearbeitung und kostet Geld.

Hinweis: Soweit nicht anders angegeben sind die genannten Quellen Teil des Familienarchivs Dehn.

Fußnoten

Anzeigen

- [1]↑Für die Geburtsdaten Abrahams und seiner Frauen Chaja und Rosa sind keine Urkunden vorhanden. Die Angaben ergeben sich aus anderen amtlichen Dokumenten.

- [2]↑Nach dem Wiener Kongress 1815 wurde das Königreich Polen vom russischen Zaren regiert. Das änderte sich erst, als sich Russland 1915 nach einer militärischen Niederlage zurückzog.

- [3]↑Alle hier genannten Termine sind nach dem Gregorianischen Kalender.

- [4]↑Archivum Panstwowe Warszawa (Standesamt), Einträge Nr. 649 und 650 im Geburtenbuch.

- [5]↑Jedoch ist eine Verwandtschaft Ruchlas mit einer polnisch-jüdischen Familie Rozenfeld in Paris möglich, aber nicht nachgewiesen.

- [6]↑Aussage von Ida Dehn. Amtsgericht Berlin Schöneberg, AZ 77 AR 310.58, Protokoll vom 24.4.1958. Niedersächsisches Landesarchiv, nds_725_Hannover_acc._103-96_nr._2656.

- [7]↑Zentralstelle für Wohlfahrtspflege der Synagogen-Gemeinde Hannover an die Devisenstelle der Oberfinanzdirektion Hannover am 6.7.1939. In Hauptarchiv Niedersachsen ha_nds._hann._210_acc._2004_025_nr._4782, Blatt 4.

- [8]↑Antwort der OFD an die Zentralstelle am 6.7.1939, ebd. Blatt 5f.

- [9]↑Die Adresse liegt im Zentrum Warschaus, im Gebiet des Anfang Oktober etablierten Gettos, wo bis zu 500.000 Menschen zusammengepfercht waren. Vgl. Wikipedia über das Warschauer Getto, abgefragt am 30.6.2023.

- [10]↑Briefwechsel Zentralstelle/OFD ab dem 6.7.1939, ebd. Blatt 12ff.

- [11]↑Meldekarte München.

- [12]↑Vgl. „Jüdische Anlernwerkstätten“. Gedenkbuch München, abgerufen am 30.6.2023.

- [13]↑Vgl. Mapping the lives, Daten der Volkszählung vom 17. Mai 1939, abgerufen am 10.7.2023.

- [14]↑cVgl. Wikipedia aao und Wladyslaw Bartoszewski „Das Warschauer Ghetto – Wie es wirklich war. Zeugenberichte eines Christen“. Frankfurt am Main 1986, Seite 106; Philip Friedman „Im Ghetto von Warschau“ in „Der Zweite Weltkrieg Band 2: Von Pearl Harbor bis Stalingrad“, Stuttgart 1989, S. 126.

- [15]↑Archivum Panstwowe Warszawa aao. Eintrag Nr. 649.

- [16]↑Die Informationen stammen aus der 88seitigen Akte Izrael Flieder der belgischen Ausländerpolizei. Museum Kazerne Dossin KD_00014_510_0841_000_1463860_000.

- [17]↑Antrag von Chaim Majer Pacierkowski vom 5.11.1929. Familienarchiv Dehn.

- [18]↑Standesamt Hannover, Geburtsurkunde Nr. 2918 vom 25.9.1922.

- [19]↑Union des Artisans Juifs am 27.3.1939 und 13.4.1939 an die Sicherheitsbehörde Securete.

- [20]↑Hauptarchiv Niedersachsen, ha_nds._hann._210_acc._2004_025_nr._3607.

- [21]↑Vgl. Akte Isaak Flieder der belgischen Ausländerpolizei. Museum Kazerne Dossin KD_00014_510_0841_000_7346370_000_0.

- [22]↑Vgl. „Jüdisches Leben in Brüssel“, abgerufen am 25.6.2023.

- [23]↑Mail Museum Kazerne Dossin an Peter Dehn vom 24.3.2021.

- [24]↑Suchdienst des Internationalen Roten Kreuzes an Ida Dehn am 24.11.1958. Familienarchiv Dehn.

- [25]↑Mail Museum Kazerne Dossin aao.